Jornalista e diretor do Setenta e Quatro.

Uma breve história das greves gerais dos jornalistas

Há 40 anos que os jornalistas não fazem greve geral. A década de 1980 foi histórica em greves de jornalistas: fizeram a sua primeira greve geral, juntaram-se à primeira greve geral do Portugal democrático, avançaram com a primeira greve de toda a comunicação social e, em 1983, conquistaram um aumento salarial de 19% ameaçando os patrões com mais uma greve geral de cinco dias.

Estamos em contagem decrescente para as eleições legislativas de 10 de março e todas as semanas surgem novos protestos laborais. Polícias, bombeiros, professores, oficiais de justiça, agricultores e trabalhadores de call-centers têm saído à rua. É certo que há reivindicações específicas a cada classe, mas todas alinham no mesmo ponto: os trabalhadores querem ser tratados com dignidade pelos patrões e pelo poder político. Querem aumentos salariais depois de meses de subida consecutiva do custo de vida num país cuja economia é dominada pela precariedade salarial.

Agora chegou a vez dos jornalistas. Há 40 anos que não avançavam para uma greve geral. Esse tabu foi quebrado no último Congresso de Jornalistas, em janeiro deste ano. Os congressistas aprovaram por unanimidade a greve geral e mandataram o Sindicato dos Jornalistas para fazer cumprir a decisão: a greve geral será a 14 de março. Foi constituída uma comissão organizadora da greve e representantes sindicais já começaram a visitar redações.

“Há anos que tentam partir a espinha do jornalismo e dos jornalistas. O descalabro e o nível de destruição a que assistimos nos últimos meses pôs a nu, e da pior forma, a gravidade das condições de exercício do jornalismo em Portugal”, denuncia a moção aprovada, referindo-se à degradação das condições laborais no Global Media Group. “A crise está entranhada em todas as redações.”

Dependemos de quem nos lê. Contribui aqui.

E, à semelhança de tantos outros trabalhadores, a dignificação da profissão é uma exigência que está em cima da mesa. Não bastam palavras, são necessárias ações que o demonstrem, e essas ações são melhores condições de trabalho, desde logo salariais. “Somos desconsiderados desde o momento em que pomos os pés numa redação. Vivemos eternamente com baixos salários, somos precários, forçados a fazer longos turnos, a grande maioria sem receber horas extra”, continua a moção. “Tentam-nos dividir, mas há um momento em que temos, coletivamente, como classe profissional, de fincar o pé. Esse momento é aqui e agora. Não aguentamos mais, temos cada vez menos a perder.”

Há várias razões para nós, jornalistas, estarmos na situação em que estamos, sejam elas inerentes às contradições da própria classe, à fragilização generalizada das relações laborais ou ao modelo de negócio do jornalismo. Com as redações reduzidas ao osso, com os jornalistas mais experientes e conhecedores do ofício afastados, com a pressão constante para uma hiper produtividade, os jornalistas têm cada vez menos tempo para a livre troca de ideias. Os mais jovens em cada momento veem-lhes escapar memórias, experiências, conhecimento acumulado, perdem-se os vínculos e fragiliza-se a identidade coletiva, essencial para as lutas laborais. Vive-se, então, uma crise de transmissão no seio das redações.

Essa perda de memória, e consequente fragilização dos laços e identidade de grupo, leva ao esquecimento das lutas passadas e das suas conquistas. Perde-se a “experiência transmitida” e não se conhece a “experiência vivida” das lutas laborais, usando expressões de Walter Benjamin. Mas perde-se, sobretudo, o reconhecimento de uma simples verdade: nós, jornalistas, temos mais poder do que pensamos e, quando nos juntamos, conseguimos conquistar o que antes julgávamos impossível. É essa noção que esta greve geral quer também recuperar e o primeiro passo é, desde logo, ressuscitar a memória. Este ensaio é um pequeno contributo nesse sentido.

A primeira greve geral no Portugal democrático

O ano de 1982 foi um dos socialmente mais quentes desde a Revolução dos Cravos. A inflação rondava os 20%, a economia estava longe de dar sinais de vitalidade e o então governo da Aliança Democrática (AD), coligação entre o PPD/PSD, CDS e monárquicos liderada por Francisco Pinto Balsemão, optou pela austeridade sem assim lhe chamar. O seu programa político era claro: pôr os trabalhadores a pagar os custos da crise que se vivia quando o desemprego se aproximava dos 8% (cerca de 400 mil desempregados).

A sua solução passava então pela flexibilização da lei dos despedimentos, a imposição de tetos salariais, aumentos de taxas e cortes na saúde e na habitação. Pôs em causa a dignidade no trabalho. Fê-lo ao mesmo tempo que promovia os contratos a prazo (a precariedade), pondo em causa os contratos coletivos, a espinha dorsal da representação coletiva dos trabalhadores, e propunha uma revisão constitucional para reverter as nacionalizações.

A CGTP-IN não perdeu tempo a responder e convocou uma greve geral para 12 de fevereiro, a primeira no Portugal democrático. A guerra entre a central sindical dominada pelos comunistas e a UGT, dominada pelos socialistas e criada em 1979, atingiu um novo patamar, com esta última a alinhar-se com o governo de Balsemão numa campanha de difamação da CGTP. Houve troca de acusações e, uma semana antes do dia da greve, um engenho explosivo destruiu parte da casa do líder da UGT, Torres Couto. O atentado foi num primeiro momento reivindicado pelas Forças Populares 25 de Abril, mas depois retrataram-se.

As baterias foram então apontadas à CGTP. Em entrevista à RTP, recordam os investigadores Sílvia Correia e José Nuno Matos, Torres Couto insinuou ligações entre o atentado e a ação reivindicativa da CGTP. “Esta sabe que sem a nossa adesão a greve não terá o êxito que eles gostariam que tivesse e, por conseguinte, tem que recorrer a algumas forças antidemocráticas, a métodos desta natureza”, acusou o dirigente sindical.

As suas palavras poderiam ter caído em saco roto, mas o governo da AD aproveitou a ligação insinuada para fazer acusações de que a greve geral era uma tentativa para desestabilizar o regime democrático, oferecendo inclusivamente promessas aos trabalhadores que furassem a greve geral. O governo chamou-lhe inclusive “insurreição dos pregos”. Dirigentes sindicais foram perseguidos e proibidos de entrar nos locais de trabalho.

No entanto, nem as insinuações nem as ameaças, e muito menos as promessas, foram suficientes para travar os mais de 1,5 milhões de trabalhadores que fizeram greve a 12 de fevereiro de 1982. Foram, isso sim, um incentivo para que as forças de segurança olhassem para as manifestações da greve como ameaça. Houve uma série de cargas policiais contra concentrações de trabalhadores em Lisboa e no Porto.

Jornalistas juntam-se à greve geral

Os jornalistas não faltaram ao apelo dos trabalhadores e juntaram-se à greve geral, algo inédito na história das lutas sindicais desde o 25 de Abril de 1974. “A maioria dos jornalistas portugueses respeitou a decisão da Assembleia Geral do seu Sindicato [dos Jornalistas] de adesão à greve geral do dia 12 de fevereiro, mostrando, assim, mais uma vez, a sua consonância de classe pela importância dos problemas específicos e gerais que a justificaram”, lê-se num documento sindical de análise da greve geral. Houve uma adesão superior a 50% dos associados do sindicato.

A adesão dos jornalistas, continua o documento, impediu a publicação dos jornais Diário de Notícias, Diário Popular, Record, O Diário, Diário de Lisboa, Jornal de Notícias e Notícias da Tarde. “É sintomático sublinhar, por outro lado, que o matutino Portugal Hoje foi escrito por quatro jornalistas e dois diretores, numa redação em que aderiram à greve 25 jornalistas”, salienta o relatório. E na “Antena 1 da RDP o noticiário das 23h30 foi assegurado pelos diretores”.

Uma semana antes do dia da greve, associados do Sindicato, reunidos em Assembleia Geral, aprovaram a adesão à greve por causa de cinco pontos: 1) retirada pelo governo de regalias de previdência há dezenas de anos usufruídas pelos jornalistas e cobertura, também pelo governo, de casos escandalosos de compadrio, envolvendo o perdão de dívidas de empresas à Previdência; 2) pelo agravamento das condições de vida e de trabalho dos jornalistas; 3) aumento, com a cumplicidade do governo, de despedimentos, processos disciplinares e judiciais, discriminações, agressões policiais a jornalistas; 4) violação por alguns órgãos de comunicação estatizados de preceitos constitucionais de isenção, objetividade e pluralismo para dar cobertura à política do governo; e 5) por o governo pôr em causa o sector da Imprensa estatizada, pondo em causa os empregos de centenas de jornalistas e milhares de outros trabalhadores.

A moção aprovada definia ainda a criação de uma “comissão coordenadora de greve que debaterá, com outros sindicatos do sector, os vários aspetos referentes à paralisação” e que se iria manter em funcionamento no pós-greve, “prevendo a possibilidade de novas formas de luta até à reposição de direitos agora retirados pelo governo”. Estava dada a deixa de que a luta não se iria ficar pelo dia 12 de fevereiro.

Os dirigentes do Sindicato já tinham experiência acumulada de organização de greves. A maior parte das greves eram restritas a redações específicas, consoante o momento e as questões laborais (e contestação) que se sentissem, mas em novembro de 1980 avançaram com uma greve geral de jornalistas que consideraram histórica. Durou quatro dias, entre 5 e 8 de novembro, e foi a “maior greve da história da Informação em Portugal no último meio século”, de acordo com um outro relatório sindical.

“Cerca de um milhar de jornalistas paralisou a sua atividade durante o período de greve. Lutaram desta forma pela sua dignificação profissional, traduzida nas três reivindicações do Sindicato: o reenquadramento profissional, um aumento salarial de 27 por cento e a inclusão da RDP na Tabela Salarial dos CCT dos Jornalistas”, lê-se no mesmo documento. 88% dos jornalistas da imprensa diária e não diária, agências noticiosas e rádio aderiram à greve. A lista de órgãos que pararam totalmente é extensa: Diário de Notícias, Portugal Hoje, O Diário, A Tribuna, Diário Popular, Diário de Lisboa, A Capital, A Tarde, ANOP, O Jornal, O Ponto, Tal & Qual e Voz do Povo.

A maior parte dos jornalistas que não aderiram à greve, explica o relatório, eram profissionais com contratos a prazo, ou seja, eram os mais vulneráveis, impedidos pelas suas condições laborais precárias de se juntarem à greve. Foram precisamente as redações com a quase totalidade destes profissionais as que não pararam: RDP, Rádio Renascença, Correio da Manhã, O Primeiro de Janeiro e o Comércio do Porto.

Mas havia outra categoria de jornalistas que não aderiram à greve: “os mercenários”, profissionais que se “orientam por interesses alheios à profissão, os que foram colocados em lugares chave segundo critérios avessos às competências, os insensíveis à dignificação desta atividade, as ‘vozes do dono’ avulso, os alérgicos à solidariedade de classe e à simples atividade sindical”, como descreve o relatório de balanço da greve geral.

No rescaldo desta greve geral de jornalistas, os dirigentes sindicais consideraram que a adesão da “esmagadora maioria dos jornalistas demonstrou a coesão e a unidade de uma classe em torno das reivindicações” apresentadas. A mobilização tinha chegado a um novo patamar e a adesão à greve geral de 12 de fevereiro foi o passo óbvio a seguir.

Há dois anos que o governo da AD fazia do setor público da comunicação social um dos seus alvos privilegiados, prometendo reverter as nacionalizações da comunicação social que se seguiram à nacionalização da banca no pós-11 de março de 1975. Argumentava existir uma interferência forte do poder político na informação produzida por esses órgãos, que representava no seu entender uma ameaça à democracia.

No entanto, criticava em 1982 o Sindicato dos Jornalistas, o governo de Pinto Balsemão punha, pelo contrário, em risco a independência das redações: “O governo, através das administrações que nomeia e dos diretores e responsáveis pelos departamentos de informação escolhidos por razões partidárias, tem utilizado o sector público da Comunicação Social para sua exclusiva e sistemática propaganda, não tendo observado o mínimo de isenção em todo o processo noticioso que antecedeu e acompanhou a greve geral, como ficou claramente provado nos serviços noticiosos emitidos pela RDP e RTP”.

E as críticas sobem de tom. “Porque manipula a informação; porque quer para si o uso exclusivo da verdade; porque concede benesses e privilégios financeiros aos órgãos de comunicação social privados que são porta-vozes da sua política; porque se mantém indiferente à lei da bastonada que se vem sobrepondo à lei de imprensa; porque é conivente nos despedimentos de jornalistas que levantam a voz pela verdade”, continua o relatório. “O governo sentiu nesta greve geral que os jornalistas portugueses não estão dispostos a aceitar com passividade os atropelos e ilegalidades que vêm sendo cometidos no sector.”

Além da degradação das condições laborais dos jornalistas, semelhantes às de outros trabalhadores, o Sindicato considerou que a agressão por polícias a vários jornalistas, no dia da greve geral, apenas lhe deu mais razão para ter aderido ao protesto nacional. “A Polícia de Intervenção, atuando em Lisboa, no Rossio, espancou vários jornalistas, dois trabalhadores da RTP e apreendeu e destruiu material de um repórter fotográfico”, denunciou o sindicato. “A desproporcionada brutalidade da Polícia de Intervenção e o seu desrespeito pelos direitos dos jornalistas só pode ter como responsável o governo.” Pela primeira vez na sua história, o sindicato decidiu avançar judicialmente contra o Ministério da Administração Interna. “A luta vai continuar”.

O tiro de partida foi, novamente, dado. Os seus dirigentes tomaram o pulso à vontade e capacidade de mobilização da classe, criaram e reforçaram estruturas organizativas e, três meses depois, em maio de 1982, avançaram com uma nova greve geral de jornalistas. Foi mais um marco nas lutas sindicais do jornalismo português.

A primeira greve geral da comunicação social

A comunicação social viveu uma verdadeira revolução com o 25 de Abril, não apenas por a censura ter acabado mas também por causa da mudança de propriedade dos meios de comunicação social. No seguimento do 11 de março de 1975, o poder político revolucionário nacionalizou a banca, por sua vez detentora de vários títulos de imprensa. O Estado passou então a ser proprietário indireto de vários meios de comunicação social: uns alinhavam com a política dos sucessivos governos de Vasco Gonçalves, outros faziam-lhe guerra aberta.

Meses depois da queda de Vasco Gonçalves, aconteceu o 25 de Novembro de 1975 e a contrarrevolução de veludo foi-se instalando na sociedade e nas redações. O regime democrático-liberal consolidou-se. A estatização da comunicação social tornou-se um facto consumado, mas, nos anos que se seguiram, principalmente na entrada na década de 1980, a tendência de “governamentalização” dos media do sector público gerou uma polémica interpartidária incessante, principalmente entre o PS e o PSD, como explicou Mário Mesquita no recém-publicado livro 25 de Abril – A transformação nos ‘Media’. A RTP, então o único canal televisivo, estava muitas vezes no meio das sucessivas polémicas.

No seguimento das eleições legislativas de 1979, a coligação AD formou governo e uma das suas bandeiras para a comunicação social passava pela reversão das nacionalizações na comunicação social, nomeadamente da imprensa escrita. Justificou-o criticando a “governamentalização” da agenda noticiosa, acusando-a de ser uma ameaça à liberdade de imprensa e, em última instância, à própria democracia. Mas, como já referido, não deixava de fazer o que publicamente criticava: tentar controlar a comunicação social nomeando administradores e diretores de informação de sua confiança.

O ano de 1982 foi um marco na política do governo para a comunicação social. O executivo liderado por Francisco Pinto Balsemão anunciou, a 27 de julho de 1982, a criação de uma cooperativa de serviço noticioso, uma agência privada, sem lhe dar um nome. Viria a chamar-se Notícias de Portugal (NP) e na prática passou a competir diretamente com a Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP), criada em 1975. Dois dias depois, a 29 de julho, o governo apanha tudo e todos de surpresa ao anunciar a extinção da ANOP, com o então conselho de administração da agência pública a demitir-se em bloco, denunciando que há meses o executivo a estrangulava financeiramente. Em consequência, as dívidas da ANOP tinham disparado.

Estava aberta aquela que seria conhecida como a luta da ANOP. Depois do súbito anúncio, o governo avançou com uma campanha de justificação e vilipendiação da agência pública, e um dos seus cabecilhas foi o então secretário de Estado da Comunicação Social. José Alfaia apresentou a decisão como uma consequência economicamente racional acusando a ANOP de ser um sorvedouro de dinheiro, pois tinha demasiados trabalhadores, e esgrimiu o argumento clássico da AD: a sua extinção seria benéfica para afastar a imprensa do controlo dos governos. Os seus argumentos esbarravam na realidade, mas nem por isso deixou de os apresentar na Assembleia da República, com nenhum membro do governo a aparecer para o apoiar. José Alfaia pediu então a demissão, mas Balsemão recusou-a.

“Como conclusão da análise da evolução da empresa, pode dizer-se que existia uma agência que funcionava de forma globalmente positiva e particularmente ao nível do seu objetivo central, que é a produção de informação”, explicou Jaime Antunes, então membro do Conselho de Redação da ANOP, no I Congresso dos Jornalistas, em janeiro de 1982, ainda antes do anúncio de extinção. “No entanto, [a agência] sofreu, durante dois anos, os efeitos de uma gestão absurda e incapaz de programar a consolidação necessária a partir de 1980”, denunciando de seguida a “clara a responsabilidade do governo em todo o processo de degradação da empresa”, ao nomear “gestores incompetentes”, “aprovando um quadro de pessoal que agora afirma ser exagerado” e por não ter elaborado um quadro legal global para a agência receber uma “determinada verba regular”, citado por Warren K. Agee e Nelson Traquina no livro O Quarto Poder Frustrado.

O I Congresso de Jornalistas, promovido na altura apenas pelo Sindicato dos Jornalistas, que formou uma comissão autónoma para o organizar, ficou em parte marcado pela situação da ANOP, uma vez que se temiam despedimentos em massa – tal como o V Congresso deste ano ficou marcado pela Global Media Group. Temia-se que a ANOP fosse apenas a primeira vítima da comunicação social pública às mãos do governo de Balsemão. O I Congresso foi, então, o primeiro grande alerta para a classe e, meses depois, em setembro, a nova administração da agência anunciou o despedimento de 147 dos seus 259 trabalhadores.

Dois meses depois deste anúncio de despedimentos, a Notícias de Portugal entrou em funcionamento. Muitos jornalistas, já despedidos ou sabendo que o iriam ser, saíram da ANOP para a NP, ganhando até melhor do que antes. A ANOP foi esvaziada pela nova agência, tal como o governo de Balsemão desejava, e a sua administração era, afinal de contas, composta por pessoas ligadas a grupos de comunicação social privados, com as quais Balsemão tinha ligações óbvias ao ser dono do Expresso. A independência da nova agência foi posta em causa, até porque, além dos novos administradores, estava dependente de subsídios do Estado, os quais garantiram a sua subsistência em 1983 e 1984.

As duas agências competiam uma contra a outra numa luta desigual: uma, pública, era estrangulada financeiramente; a outra, privada, era subsidiada pelo Estado. Isto forçou a ANOP a uma reestruturação profunda e, nesse processo, mais umas dezenas de jornalistas a abandonaram, passando para a NP. Daí que 90% da redação inicial da NP tenha sido composta por antigos jornalistas da ANOP.

A situação arrastou-se e degradou-se. Foi então que o Sindicato dos Jornalistas, dez federações sindicais (umas da UGT, outras da CGTP) e quatro outros sindicatos independentes (das atividades cinematográficas, dos músicos, dos telefonistas de Lisboa, dos técnicos de desenho) se juntaram para uma greve geral da comunicação social, a primeira de sempre em Portugal. Aconteceu a 10 de agosto de 1983.

As suas exigências, espelhadas no pré-aviso de greve, foram: 1) revogação da decisão do governo de “extinguir” a ANOP/EP; 2) defesa de todos os postos de trabalho na comunicação social ameaçados pela política governamental; 3) pela liberdade de informação; 4) defesa o sector público da Comunicação Social, contra os projetos de destruição e reprivatização públicas; e, por fim, 5) demissão do secretário de Estado, José Alfaia.

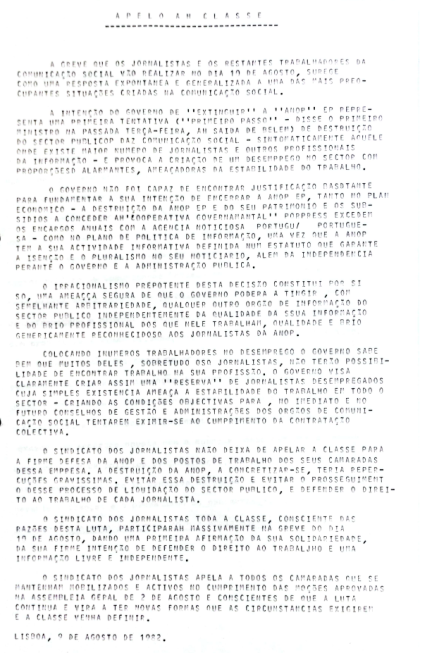

“A greve que os jornalistas e os restantes trabalhadores da comunicação social vão realizar no dia 10 de agosto surge como uma resposta espontânea e generalizada a uma das mais preocupantes situações criadas na comunicação social”, lê-se num apelo à classe do Sindicato dos Jornalistas, redigido dias antes da greve. “Colocando inúmeros trabalhadores no desemprego, o governo sabe bem que muitos deles, sobretudo os jornalistas, não terão possibilidade de encontrar trabalho na sua profissão. O governo visa claramente criar assim uma ‘reserva’ de jornalistas desempregados cuja simples existência ameaça a estabilidade do trabalho em todo o sector.”

Uma reserva, argumentou o Sindicato, que criaria as “condições objetivas para, no imediato e no futuro, conselhos de gestão e administrações” deixassem de cumprir a contratação coletiva. Mais tarde, já na década de 1990, os licenciados dos cursos de Jornalismo e Comunicação Social desempenhariam esta função de reserva permanente de jornalistas, a que se juntou o avanço da precariedade nas redações, fragilizando o sindicalismo.

A greve da comunicação social foi um sucesso: teve uma taxa de adesão acima dos 85%, uma das mais elevadas de sempre, relatou a edição de 11 de agosto do Diário Popular. A adesão “foi total ou superior a 90%” nas redações dos jornais A Capital, Diário Popular, Diário de Lisboa, Correio do Minho, O Diário, Diário de Notícias, Diário do Alentejo, Jornal de Notícias, Expresso, Sete, Mais, O Ponto, A Bola, Record, ANOP, France Presse, Novosti, RDP e segundo canal da RTP, lê-se num balanço do Sindicato dos Jornalistas.

As emissões noticiosas das rádios RDP-1 e Rádio Comercial só aconteceram por os diretores as terem assegurado, com alguns trabalhadores (técnicos) a ajudá-los trabalhando dois turnos e em diferentes redações. Já na redação da Informação/2 um único jornalista furou a greve: o subdiretor de Informação. Fê-lo com “peças emitidas simultaneamente no Telejornal do 1º Canal, material fornecido pela Eurovisão e reportagens do Centro de Produção do Porto, já compostas anteriormente”, lê-se num relatório da greve do Informação/2.

“Os jornalistas portugueses mostraram ontem, claramente, a sua firme disposição de lutar pela defesa dos postos de trabalho e o seu repúdio pelas medidas governamentais que visam a extinção da ANOP/EP”, afirmou no balanço do dia seguinte à greve o Sindicato de Jornalistas.

Motivados pelo desfecho da greve, os trabalhadores da ANOP emitiram, a 12 de agosto, um comunicado anunciando terem decidido “reforçar e alargar o movimento de luta” contra a extinção da agência, sem darem mais pormenores. E salientaram: “travar o passo ao governo nesta ofensiva contra a ANOP representa ainda uma garantia de salvaguardar todos os postos de trabalho e da liberdade de informação no conjunto das empresas da comunicação social”.

Mas a situação continuou a arrastar-se e a degradar-se, sem que houvesse uma solução política clara no tabuleiro da aritmética parlamentar. Em 1984, a ANOP tinha 125 trabalhadores, enquanto a NP também tinha 125, mas com maior número de jornalistas. A segunda canibalizou a primeira, até que a decisão, para resumir anos de acontecimentos, foi juntar-se as duas agências numa só. Assim nasceu a agência Lusa a 1 de janeiro de 1987.

Aumentos salariais de 19%

Volvidos nove meses desde a primeira greve geral do Portugal democrático, a crise social e económica continuava a abalar a sociedade portuguesa. Até que, no verão de 1983, o governo que sucedeu ao da AD, o terceiro liderado por Mário Soares, chamou pela segunda vez o Fundo Monetário Internacional. Seguiu-se mais austeridade, mais desvalorização da moeda, mais cortes orçamentais, mais desemprego. Mais lutas laborais.

Foi precisamente nesse clima de 1983, quando os custos da crise eram empurrados para os ombros dos trabalhadores, que os jornalistas conseguiram um aumento salarial significativo com a ameaça de uma greve geral de cinco dias: a Associação da Imprensa Diária (AID) aceitou um aumento salarial de 19% com a revisão anual do Contrato Coletivo de Trabalho (CCT). Foram meses de negociações, os patrões resistiram, disseram que não havia dinheiro, que os jornais estavam à rasca, os jornalistas ameaçaram com greve e os patrões lá cederam depois de receberem mais subsídios do Estado. Os jornalistas cancelaram então a greve geral.

Tudo começou a 19 de novembro de 1982. O Sindicato dos Jornalistas entregou aos patrões da imprensa diária uma proposta de revisão salarial do CCT na ordem dos 29,4%. Nada mudou. O silêncio dos patrões permaneceu por mais de um mês, até que, a 17 de dezembro, decidiram contrapor: aceitavam um aumento de apenas 16%. Dez dias depois aconteceu a primeira reunião negocial. Os patrões garantiam que aquela proposta era a sua última palavra, que “não valia a pena prosseguir com as negociações”.

Mas acabaram por lá voltar, à mesa das negociações. Houve uma segunda reunião a 5 de janeiro. Os patrões voltaram a dizer que a sua proposta era única, era pegar ou largar. Desta vez com uma pequena diferença: “se o governo revisse a sua posição em relação ao subsídio de papel, a Associação faria de novo as suas contas e, então, a sua posição seria alterada”. Na prática, era pôr o Estado a pagar por portas travessas os aumentos salariais dos jornalistas, fazendo-os reféns nas negociações dos patrões com o Estado.

Aparentemente, o desfecho deste longo processo de negociações estaria concluído num novo encontro, a 17 de janeiro, mas, apesar de a AID aceitar que a tabela com os aumentos salariais produzisse efeitos a partir de 1 de janeiro de 1983, deixou que a responsabilidade pelas negociações fosse assumida pelo Ministério do Trabalho. Alegou que as negociações diretas estavam esgotadas e que o Ministério teria de as mediar. A primeira reunião nas instalações governamentais aconteceu a 10 de fevereiro e a AID aumentou a sua proposta de 16% para 17%, enquanto o sindicato baixou a sua dos 29,4% para os 27%.

Um novo período de impasse negocial surgiu, até que o Sindicato dos Jornalistas aceitou baixar a sua para 17% sobre a massa salarial global, o que na prática equivalia a um aumento de 22,5% sobre os máximos contratuais. Os patrões voltaram a rejeitar e deram um novo passo no antagonismo: requereram a via administrativa por considerarem que a fase de conciliação se tinha esgotado.

Entretanto, o governo acabou mesmo por ceder aos patrões da imprensa: o Conselho de Ministros de 21 de abril aprovou o despacho normativo 113/83, publicado em Diário da República a 12 de maio. O subsídio do papel do Estado às empresas jornalísticas, que tinha sido eliminado para os jornais generalistas por causa da crise financeira, foi reintroduzido. O Sindicato acusou os patrões de se apropriarem de “100 mil contos”, verbas com as quais não contavam antes.

“Embora o atual condicionalismo económico, claramente expresso nas linhas gerais do Orçamento provisório para 1983, apontasse para uma confinação daquele subsídio aos órgãos de imprensa regional, o Governo empenhou-se na salvaguarda do apoio que tem vindo a ser igualmente dispensado às publicações periódicas de grande expansão”, lê-se no despacho. O imposto da publicidade na televisão passaria a ser usado para subsidiar o papel dos jornais generalistas. “Na base desta opção esteve a reconhecida concorrência que, no domínio das receitas publicitárias, a televisão move à chamada ‘grande imprensa’, justificando a consequente redistribuição das receitas tributárias assim geradas, em moldes que assegurem a equilibrada coexistência dos media escritos e eletrónicos.”

Ainda que a publicidade na televisão viesse a fragilizar o modelo de negócio da imprensa escrita, a verdade é que assim não era naquela altura. Em 1982, a publicidade nos jornais diários, denunciou o Sindicato no seu boletim Jornalismo de 27 de junho de 1983, foi de 1 646 000 contos, “o valor mais alto de sempre”. “Em termos relativos, aquela verba corresponde a um aumento de 25,3% relativamente a 1981”, lê-se no boletim. Além disso, salientou a organização, o preço dos jornais aumentou 700% desde 1974 e a publicidade deveria ultrapassar os dois milhões de contos em 1983, uma vez que os primeiros semestres do ano foram os melhores de sempre.

As denúncias dos jornalistas fizeram mossa. Os patrões alegaram não conhecer os números sem, no entanto, os contestarem, e as negociações ora iam pela via da conciliação ora pela administrativa, conforme exigia a estratégia dilatória dos patrões. Em junho, os dirigentes sindicais começaram a perder a paciência e a dar os primeiros passos para se avançar para a última arma ao seu dispor: a greve geral. Nos dias 13, 14 e 15 desse mês, realizaram-se plenários nas principais redações para se auscultar a classe e se preparar a mobilização para o protesto.

Assim foi e a 15 de junho decidiu-se a votação da greve geral por voto secreto e urnas descentralizadas, processo de consulta que causou sérias divergências no seio do Sindicato, nomeadamente entre membros da atual e da anterior direções, acabando estas por se tornar do conhecimento público. A consulta à classe realizou-se a 29 de junho e o “sim” à greve venceu por 331 votos contra 144. Ficou decidido que a greve seria de cinco dias, de 11 a 15 de julho de 1983, de segunda a sexta-feira, e que iria abranger apenas a imprensa escrita, uma vez que os jornalistas da televisão e da rádio não estavam incluídos no mesmo CCT – a administração da RTP já tinha dado um aumento salarial de 22,5% aos seus jornalistas.

“É injusto e imoral ligar a atualização dos jornalistas a um determinado montante do subsídio do papel”, criticou em comunicado a direção do Sindicato, datado de 7 de julho. “[A AID] Repete argumentos conhecidos, distorce números, fala do que não conhece com rigor, cala elementos fundamentais levantados ao longo do processo de negociação.”

Entretanto, as negociações continuaram. A 8 de julho as duas delegações voltaram a reunir no Ministério do Trabalho e, mais uma vez, as conversações saíram goradas. A AID manteve-se intransigente nos 17% e o sindicato nos 22,5%, dando no entanto um novo passo: uniu esforços aos trabalhadores da Federação dos Sindicatos da Celulose, Gráficos e imprensa, assinando um protocolo que prometia “eventuais ações de luta” coincidentes na data.

Na noite de sábado, 9 de julho, nova (e última) ronda negocial, já em contagem decrescente para o maior embate. Chegou-se finalmente a acordo, a um meio termo: a AID aceitou os 19% de aumento salarial com retroativos até 1 de janeiro de 1983. A direção do Sindicato desconvocou então a greve e ambos os lados começaram a preparar-se para a próxima revisão do contrato coletivo de trabalho, que começava todos os anos a partir de janeiro.

Ainda que tenha sido uma vitória para os jornalistas, os patrões, amparados pelo governo de então, conseguiram com que os aumentos salariais fossem indiretamente subsidiados pelo Estado.

Nota: por razões de transparência, refira-se que o autor integra a organização nacional da greve geral de jornalistas de 14 de março.