“Se precisar de socorro, como serei tratada?”: as desigualdades que levam ao aborto inseguro

Estigma, dificuldades de acesso, desinvestimento na saúde pública, profissionais desinformados e disparidades geográficas e económicas são apontadas como as razões que levam mulheres a fazerem abortos inseguros. São obstáculos ainda maiores quando falamos de mulheres imigrantes.

Forrou a cama com várias toalhas. O medo e a incerteza inundavam-lhe os pensamentos. “Será que estou a fazer tudo certo? Será que vai funcionar? Caso precise de socorro, como serei tratada no sistema de saúde?” A última pergunta foi a razão que fez Cecília optar por um aborto em casa, completamente sozinha. Os colegas com quem morava estavam em viagem, o que a deixou mais confortável, com o espaço só para si e livre acesso à casa de banho. Pôs quatro comprimidos debaixo da língua. Repetiu o processo mais duas vezes. No total, tomou 12 comprimidos.

Na altura com 24 anos, tinha-se mudado para Portugal há ano e meio e esperava pelo seu título de residência. Veio para Lisboa para viver com o pai que, no entanto, voltou para o Brasil antes de Cecília chegar. “Resolvi vir na mesma e ver o que dava. Fui ficando e ficando.” Agora com 27 anos, conta com felicidade que começou a trabalhar na área que escolheu estudar em Portugal: marketing. Não esquece que quando chegou teve “vários trabalhos que exploravam os imigrantes, pagavam abaixo do ordenado mínimo, trabalhando horas muito superiores às oito diárias”.

Teve o primeiro contrato no setor da restauração. Foi quando estava nesse trabalho que descobriu a gravidez indesejada. Lembra-se que esperou pelo dia antes da folga para fazer o aborto, porque “assim não sangraria no trabalho”. “Fiz o procedimento à noite, mesmo que não fosse o indicado, pois preferia passar pela dor dormindo”, recorda. Apenas avisou uma amiga que estava no Brasil, para o caso de ter alguma complicação. “Se eu mandasse mensagem para ela, era para enviar uma ambulância para tal morada, porque estava morrendo.” Acordou com as toalhas cobertas de sangue. Apesar da dúvida, o coágulo maior fê-la pensar que o aborto estava feito.

Para tentar entender esta realidade, o Setenta e Quatro falou com uma das maiores associações nacionais de apoio aos direitos dos imigrantes, com profissionais da área da Saúde que lidam com estas comunidades, com académicos e organizações internacionais que ajudam mulheres em todo o mundo a abortar. O Setenta e Quatro identificou mais casos, mas as mulheres imigrantes não quiseram falar. O nome de Cecília é fictício por o aborto inseguro estar fora do enquadramento legal e por causa do estigma social associado a este procedimento clínico.

O aborto inseguro em Portugal

“Portugal é um país ainda muito machista. Não se fala sobre isso. Não tem nenhum cartaz dentro de um centro de saúde. Então você não sente que as pessoas vão entender, que te vão acolher quando abordar o assunto”, desabafa Cecília. A cidadã brasileira considera que a pressão social vem não só do estigma associado ao aborto como também da própria ideia de que se está a “tirar uma vida”, apesar de ela não acreditar nisso.

Lembra que o momento mais duro de abortar foi quando viu o coágulo maior. “Aí vem toda a pressão social: matei alguém. A ficha cai. Mas foi coisa do momento, depois na terapia ficou tudo certo. No momento, sozinha, é impactante”, conta. A voz confiante distanciam-na da noite em que, insegura e assustada, terminou com a sua gravidez. Por entre piadas e risos, mostra a personalidade divertida e a abertura com que hoje consegue discutir o tema, explicando dever-se ao acompanhamento psicológico. “Falar sobre isso é algo muito importante”, acrescenta, motivo pelo qual decidiu partilhar a sua história.

A solidão que sentia enquanto enfrentava todo o processo fez com que percebesse a necessidade de ter uma rede de apoio, especialmente de outras mulheres que entendessem aquilo por que estava a passar. “Para falar, partilhar experiências, para ter alguém ali, pelo menos a segurar a mão.” Agora tenta ajudar outras mulheres, ao ser para elas a rede de apoio que não teve para si.

Em 1974, quando as reivindicações para a legalização do aborto ganharam força, estima-se que ocorressem entre 100 e 200 mil abortos inseguros por ano, dos quais 2% (cerca de dois mil) resultavam na morte da mulher. Os dados são avançados por Miguel Areosa Feio na sua tese de mestrado “Lei do aborto em Portugal: barreiras atuais e desafios futuros”. Como explica ao Setenta e Quatro, “havia muitas notícias de mulheres a morrer e a ficarem com consequências de saúde graves para o resto das suas vidas por causa de abortos inseguros”.

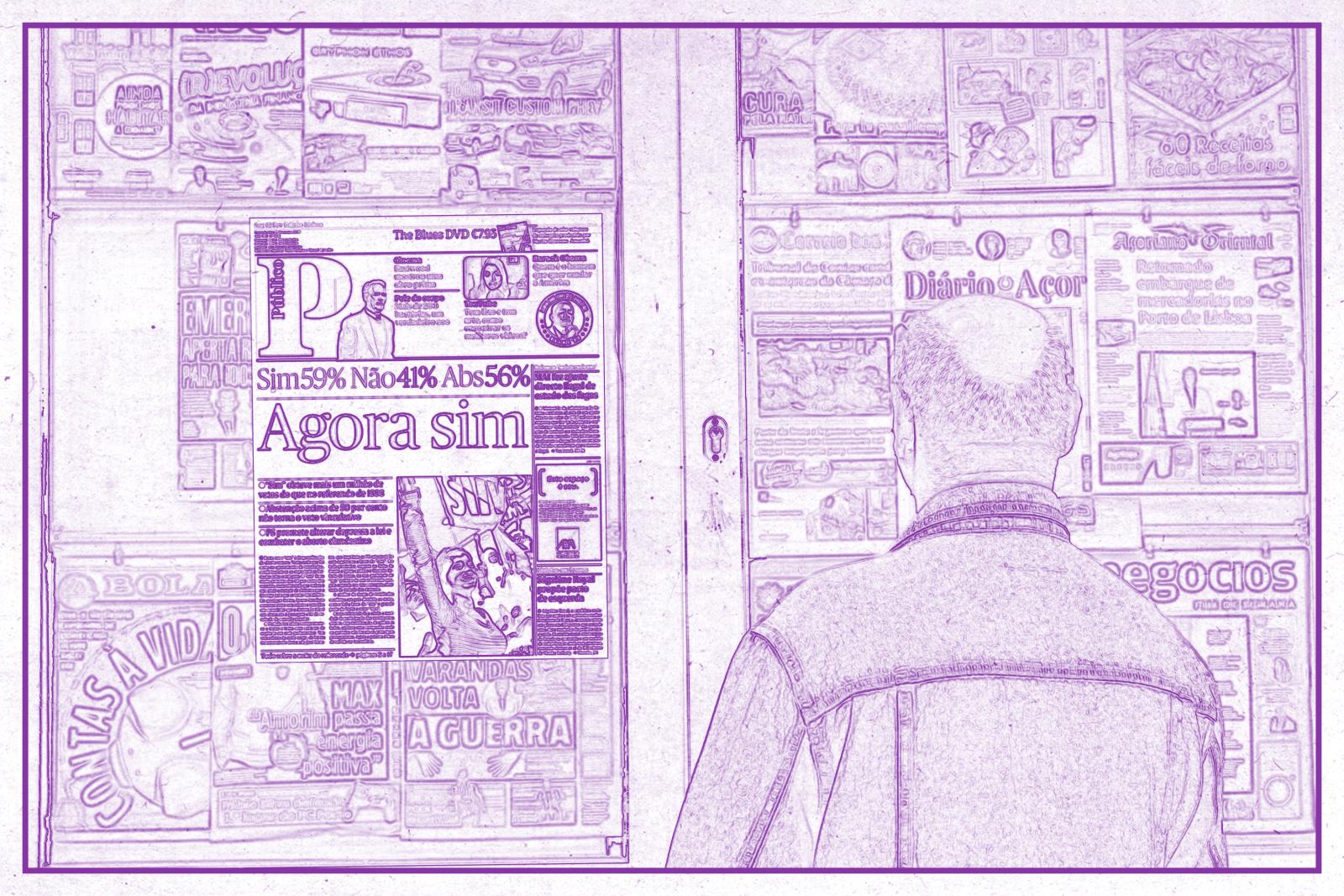

O debate sobre a legalização do aborto não parou de ganhar força, primeiro nas margens, nos círculos mais progressistas, até finalmente ficar no centro do debate político. Em 2005, ainda se registavam 17 mil abortos inseguros, escreveu Miguel Areosa Feio. Mas tudo mudou em 2007. O “não” tinha vencido o primeiro referendo, em 1998, mas nove anos depois ganhou o “sim” com 59,24% dos votos, com a taxa de abstenção a ser de 56,4%. Foram necessários mais de 30 anos de luta.

A lei da interrupção voluntária da gravidez (IVG), ainda hoje em vigor, descriminaliza o aborto por opção da mulher até às dez semanas de gravidez, quando realizado por um médico e num estabelecimento de saúde oficial ou oficialmente reconhecido. É necessário ter uma consulta prévia, onde é dada à mulher toda a informação sobre o procedimento. De seguida, terá de fazer um período de reflexão de, no mínimo, três dias, entregando depois um documento em que dá o seu consentimento.

Está também previsto que IVG possa ser realizada até às 24 semanas, quando haja doença grave ou malformação congénita, e pode ser feita em toda a gravidez quando se comprove que o feto é inviável. A lei anterior à de 2007, datada de 1984, já permitia o aborto em caso de perigo de vida para a mulher, lesão física ou psicológica e em caso de violação sexual. Os últimos dois casos até às 12 semanas de gestação. Assim, os procedimentos fora deste enquadramento legal são considerados aborto inseguro ou clandestino.

O próprio termo usado não é consensual. Por um lado, chamar-lhe aborto clandestino atribui às mulheres que o praticam o peso da ilegalidade, criminalizando-as. Por outro, há quem defenda que o termo aborto inseguro está desatualizado. A Women Help Women (WHW), organização internacional sem fins lucrativos composta por ativistas feministas, consultores, profissionais da área da Saúde e investigadores, acreditam nesta visão. Justificam-no com a diminuição dos riscos associados ao aborto.

“A crença de que o aborto medicamentoso só é seguro quando diretamente supervisionado por médicos num estabelecimento médico é estigmatizante, retira o poder [à mulher/pessoa grávida] e muitas vezes consome recursos financeiros e humanos desnecessários ao Estado”, salientam por e-mail ao Setenta e Quatro. Por respeito às mulheres que partilharam a sua história, e por ter sido este o termo com o qual o Setenta e Quatro as abordou, optou-se por usá-lo nesta reportagem.

Uma realidade esquecida

Mortes, úteros perfurados, abortos com recurso a agulhas de tricô, pés de salsa e “fazedoras de anjos” não são os cenários que encontramos nos dias de hoje. Os números e as complicações podem ser comparativamente menores, mas continuam a ser uma realidade.

Miguel Areosa Feio, que trabalhou vários anos na Associação para o Planeamento da Família (APF), explica que esta tentativa de esquecimento do aborto inseguro não se deve ao seu desaparecimento, mas ao facto de o aborto continuar a ser controverso na sociedade portuguesa. “Isto é um tema que não se quer falar porque não interessa a grande parte da população”, afirma Areosa Feio. “Nós sempre tivemos a consciência de que não era pelo facto de a lei ter mudado e o aborto passar a ser permitido por opção da mulher que a situação estaria resolvida para todas as mulheres. Quando deixam de aceder ao aborto seguro, não deixam de fazer aborto, vão recorrer ao aborto inseguro”, acrescenta.

Não existem dados de quantos abortos inseguros são feitos por ano em Portugal. “Quando não há enquadramento legal, quando é tudo debaixo do tapete, é sempre muito mais difícil conseguirmos lá chegar”, explica Mara Carvalho, médica de família na USF Arco-Íris - ACES Amadora. “O que eu conheço são os casos com que me fui deparando nas consultas com as minhas utentes. Falei com outros colegas e fui ver o processo de algumas mulheres que interromperam a gravidez de forma não acompanhada [de 2007 a 2015]. Fui tentar perceber qual a sua história, acreditando que pode haver outras mulheres tais como elas”, conta.

Como salienta a médica, olhar para as complicações que decorrem dos abortos inseguros é uma das formas de se chegar a esta realidade, mas nunca será representativa. “O recurso ao aborto medicamentoso começa a ser uma grande maioria, ou a quase totalidade, e acaba por ter menos complicações graves.” Carvalho ressalva ainda que “desde 2007 não há registo de nenhuma morte por complicação de aborto não legal”, o que acredita ser a razão para “se ter quase esquecido que ele existe”.

Registaram-se 1258 casos de complicações de aborto inseguro, tendo este número baixado para 241 entre 2008 e 2012, de acordo com números recolhidos pela profissional de saúde e noticiados pelo Público. Há ainda números compilados pela Direção-Geral de Saúde entre 2009 e 2014, quando era publicado de dois em dois anos o “Relatório de Análise das Complicações Relacionadas com a Interrupção da Gravidez”. O último relatório foi publicado em 2015.

Em 2013 foram registados 70 casos de abortos inseguros e em 2014 apenas 18. Isto não significa, no entanto, que os casos estejam a diminuir, uma vez que, como explica Mara Carvalho, as complicações têm sido menores. O próprio relatório diz que “é importante ter em conta que não se conhece o universo de interrupções realizadas neste contexto (ilegal), pelo que quaisquer deduções, na ordem da grandeza, com o objetivo de relacionar o número de complicações com o número de interrupções realizadas são sempre especulativas”. Isto porque só são registados os casos de “mulheres internadas nos serviços de ginecologia-obstetrícia”, registando-se apenas a complicação mais grave por cada caso.

Carvalho lembra-se de uma utente que insistia em fazer uma “ecografia ginecológica”, um exame que avalia os órgãos do sistema reprodutor da mulher. A médica não percebia a razão do pedido: “não tinha grande indicação para uma mulher saudável que nunca teve nada”. Foi ao tentar perceber o motivo que a utente lhe contou que tinha terminado a sua gravidez sem acompanhamento médico. Este é um exemplo de um caso de aborto inseguro que, ao não apresentar complicações, não entrará para as estatísticas.

Além disso, nem todas as unidades de saúde enviaram dados para a DGS, ficando de fora deste relatório. No ano de 2013 responderam 33 das 44 unidades de saúde e no ano seguinte o número baixou para 29. Como o próprio relatório refere, a região do Alentejo aparenta não ter qualquer complicação com a interrupção da gravidez (IG), uma vez que a única unidade que na altura a realizava não enviou os seus registos. As 44 unidades de saúde em todo o país já não correspondem à realidade dos estabelecimentos que executam a IVG. Nos dias de hoje, apenas 31 prestam este serviço, como pode ler-se no estudo publicado este mês pela Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

Uma vez que o aborto inseguro está fora do enquadramento legal, é ainda possível chegar a alguns números através dos casos que vão parar à Justiça. As mulheres que procederam a um aborto sem acompanhamento médico e fora de um estabelecimento de saúde podem ser punidas com até três anos de prisão.

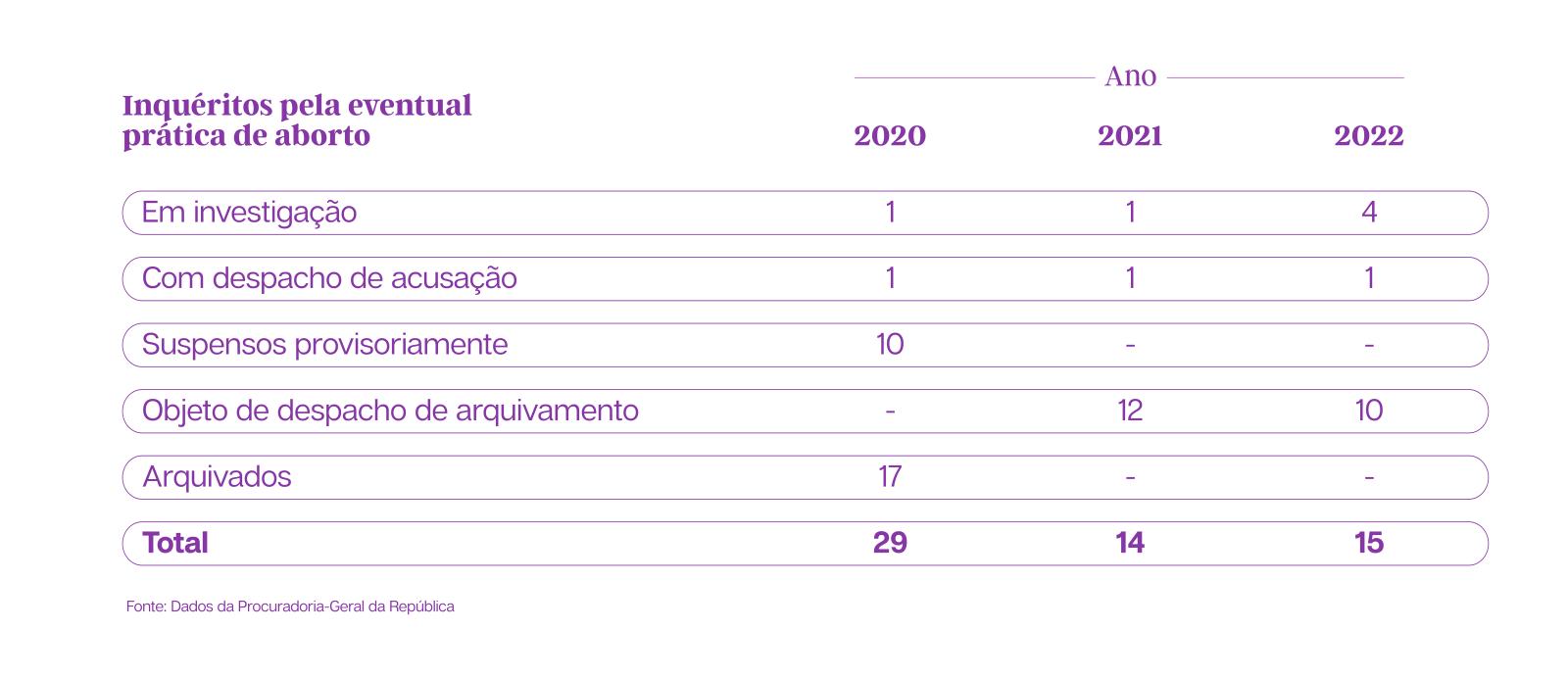

Nos últimos três anos foram instaurados 58 inquéritos pela eventual prática do crime de aborto, segundo dados da Procuradoria-Geral da República disponibilizados ao Setenta e Quatro. Destes, seis ainda se encontram em investigação e três conheceram o despacho de acusação. Em 2020, dos 29 inquéritos instaurados, dez foram suspensos provisoriamente e 17 foram arquivados. Dos 29 inquéritos registados entre 2021 e 2022, 22 foram objeto de despacho de arquivamento.

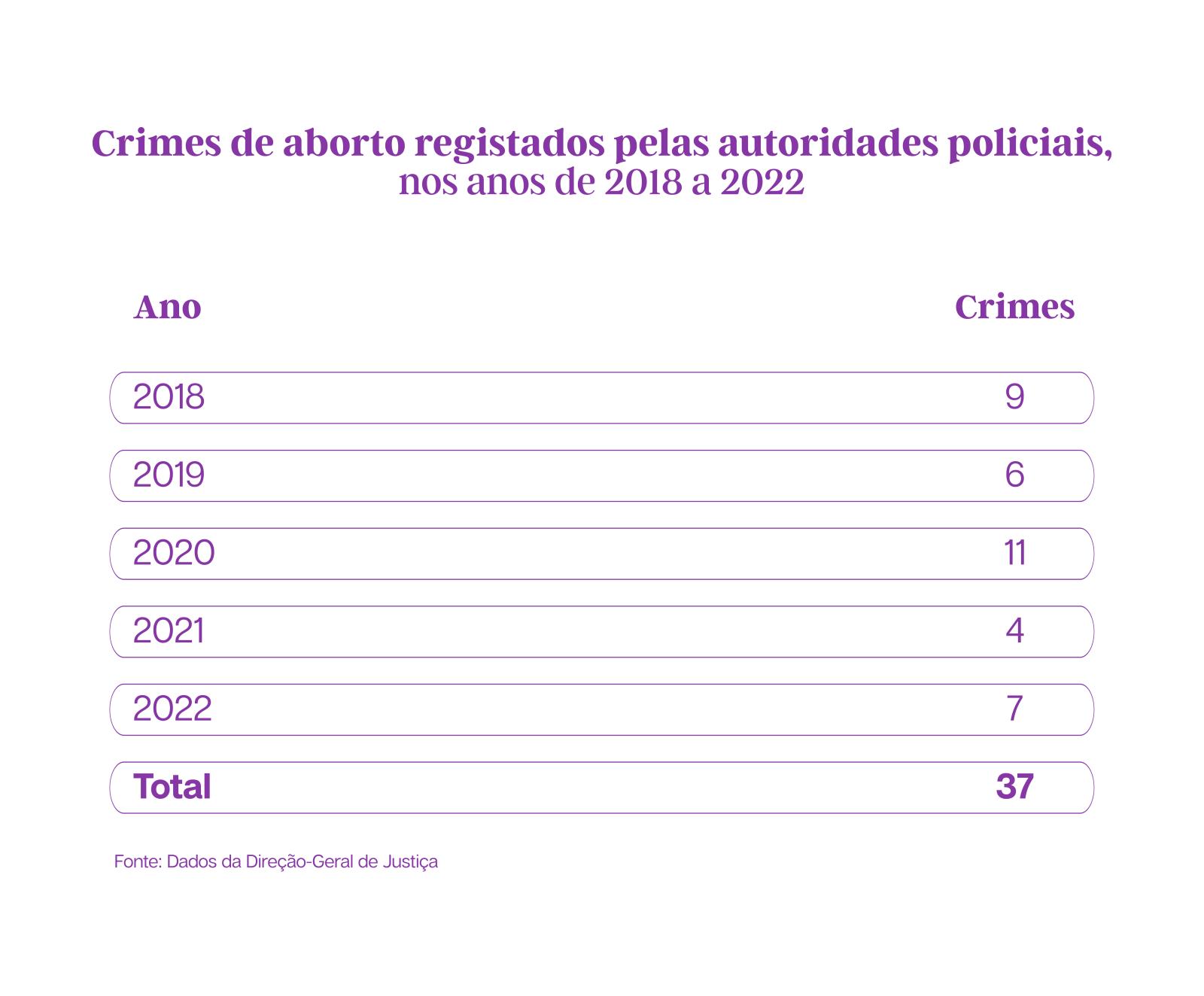

Já os números fornecidos pela Direção-Geral de Justiça (DGPJ), responsável pelas estatísticas da Justiça, mostram que nos últimos cinco anos registaram-se 37 crimes de aborto. Entre 2018 a 2021, houve nove condenações por este crime. É importante ressalvar que, tal como explica a DGPJ, não há relação entre os crimes registados em determinado ano, os processos em fase de julgamento e, consequentemente, as condenações em determinado ano. A DGPJ salienta ainda que, nos anos em que não se tenham registado processos, isso não significa que não tenham ocorrido, pois quando o número de ocorrências é inferior a três, estão protegidas pelo segredo estatístico.

O Setenta e Quatro tentou perceber quantos pedidos de ajuda provenientes de Portugal recebem organizações internacionais. A Women Help Women (WHW) explicou que, apesar de receber pedidos de ajuda de Portugal, não podia divulgar esses números. “A nossa política de privacidade implica que, no geral, não partilhamos se, ou quantas, pessoas nos contactam de um país específico”, justificaram por escrito.

Por sua vez, a Women on Web (WoW), organização sem fins lucrativos canadiana que apoia mulheres a aceder ao aborto em quase 200 países, garantiu que tem ajudado “muitas mulheres de Portugal” a abortar. “Primeiro dizemos-lhes as opções que têm em Portugal, sendo um país onde o aborto é legal. Se não conseguirem ter ajuda através dos sites oficiais (nós temos uma médica portuguesa a trabalhar connosco, que ajuda a fazer as marcações nos hospitais perto das suas casas), ajudamos [enviando] embalagens em correio registado”, contam, referindo-se ao envio de medicamentos abortivos.

Nos últimos cinco anos a WoW recebeu um total de 140 pedidos de ajuda vindos de Portugal, referiu ao Setenta e Quatro. Este número não é, no entanto, elucidativo sobre quantas mulheres receberam medicamentos provenientes da organização, nem quantas fizeram abortos inseguros. A WoW não tem essa informação, uma vez que “seria necessário ver cada consulta para saber a resposta”. Além disso, como explicaram, há casos em que conseguem ajudar através de marcação de consulta no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Porquê recorrer ao aborto inseguro?

Num país em que o aborto é gratuito e legal por opção da mulher até às dez semanas de gestação, surge a pergunta: porque ainda sentem as mulheres necessidade de recorrer ao aborto inseguro?

Não existe um único motivo. A WoW explica ao Setenta e Quatro que as principais razões se devem “à necessidade de privacidade, ao preço dos serviços privados, à distância que as mulheres têm de percorrer para poderem fazer abortos legais, não terem a capacidade de deixar os filhos sozinhos por longos períodos e a atitude pouco profissional e discriminatória de alguns prestadores de saúde”. A organização refere ainda que, ao tentarem marcar as consultas de IVG, facilitadas pela médica portuguesa que trabalha na organização, “é muito difícil conseguir-se uma consulta com rapidez”.

Várias têm sido as reportagens, como as de Fernanda Câncio para o Diário de Notícias, que mostram as dificuldades que as mulheres enfrentam no acesso à IVG. Como explica Carolina Monteiro, mestranda em Medicina, existe hoje um boicote silencioso contra o direito ao aborto. “Procurar a IVG em Portugal parece, na prática, um labirinto”, garante. De entre os obstáculos que as mulheres enfrentam destacam-se “hospitais que se dizem ‘amigos dos bebés’, falta de informação, serem empurradas entre vários serviços de saúde, serem recebidas por profissionais desadequados e desinformados”.

Foram realizadas 15 616 IVG em 2022, um aumento de 14% face a 2021, invertendo a tendência observada nos dois anos anteriores.

Mara Carvalho, médica de família, defende que as mulheres enfrentam dificuldades em saber quais os passos a dar quando precisam de marcar uma IVG. O motivo prende-se com a falta de homogeneidade na forma como se acede ao procedimento. Existem diferentes circuitos de saúde dependendo da localidade, o que faz com que dentro do mesmo país se chegue ao aborto de forma diferente. “Há sítios onde fazem uma consulta no centro de saúde e depois outra no hospital”, explica a médica, dando como exemplo o que acontece na margem sul. “Há sítios onde não fazem nada nos centros de saúde, só fazem referenciação e vão fazer todo o acompanhamento da interrupção fora do centro de saúde”, continua, como acontece na Maternidade Alfredo da Costa (MAC), em Lisboa.

A esta realidade acrescem as disparidades geográficas, acentuadas pela falta de estabelecimentos que fazem este procedimento clínico. Como mostrou o estudo da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), apenas 29 unidades de saúde públicas e duas privadas realizam IVG, e a maioria localiza-se nas regiões de saúde do Norte e de Lisboa e Vale do Tejo. Assim, as utentes das regiões Centro, Açores ou Alentejo ficam dependentes de deslocações à capital. “Uma pessoa de Castelo Branco, para fazer um aborto em Lisboa, não recebe nada para as deslocações. Paga-se o procedimento, se for no privado, não se paga a deslocação, nem o dia de trabalho perdido”, explica Carolina Monteiro em entrevista ao Setenta e Quatro.

Isso mesmo mostra o estudo da ERS sobre a IVG relativamente a 2022, referente apenas a Portugal Continental e publicado agora em setembro. A região do Alentejo é a que registou o menor número de IVG (174), seguindo-se o Algarve (1128), o Centro (1466), o Norte (3502) e Lisboa e Vale do Tejo (9346). No total, foram feitos 15 616 IVG em 2022, um aumento de 14% face a 2021, invertendo a tendência observada nos dois anos anteriores (13.608 em 2021; 14.029 em 2020).

Também a consulta prévia é apenas disponibilizada em cinco dos 55 Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), e nenhum faz IVG, escreve a ERS, referindo o “desconhecimento destes prestadores sobre o que é uma consulta prévia no âmbito da IVG, e os esclarecimentos a serem prestados às utentes durante a sua realização”.

O limite das dez semanas deixa as mulheres numa verdadeira corrida contra o tempo. Este é um dos prazos mais curtos na Europa, quando comparado com outros países europeus. Em 2022, 1366 mulheres que foram a uma consulta prévia acabaram por não fazer IVG por a gravidez ter ultrapassado o prazo legalmente estabelecido, refere a ERS. Além disso, continua o regulador, nem todas as consultas prévias são devidamente registadas, com o motivo para a não realização da IVG a não ser identificado em todos os casos.

Uma das novidades do mais recente relatório da ERS é a quantificação do volume de reclamações diretamente relacionadas com as restrições à IVG. Só a 17 de fevereiro de 2023 é que a entidade reguladora passou a ter uma categoria em concreto, tendo as reclamações com data anterior sido categorizadas com outras referências, nomeadamente de especialidade clínica (Ginecologia, Obstetrícia e Ginecologia-Obstetrícia) e novamente analisadas para serem incluídas neste documento. Assim, registaram-se 54 reclamações até setembro de 2023, quando em 2022 foram 173. Por fim, registaram-se 139 em 2021, 103 em 2020, 167 em 2019 e 170 em 2018.

No entanto, o número de restrições na prática podem ser maiores do que as reclamadas, pois o estigma associado ao aborto pode impedir mulheres de avançar com reclamações. Um estigma que tem influência na opção pelo aborto inseguro.

“Se o acesso não é fácil e as mulheres continuam a recorrer ao aborto clandestino, se continua a haver uma estigmatização da mulher, que causa vergonha, humilhação, medo, as mulheres tendem a esconder. Fazem procedimentos clandestinos e, consequentemente, inseguros”, explica Miguel Areosa Feio. As dificuldades sentidas pelas mulheres no acesso ao aborto são ainda maiores quando falamos de mulheres imigrantes. “Têm mais dificuldades em aceder aos serviços de uma forma geral. É uma interseção das desigualdades, nomeadamente de género, de etnia e do facto de ser imigrante ou não.”

Dificuldades enfrentadas pelas mulheres imigrantes

Cecília fez longas pesquisas na Internet. O que encontrou deixou-a receosa de recorrer ao SNS para interromper a gravidez. “Quanto mais lia, mais ficava insegura de ir para a saúde pública. Li vários relatos de portuguesas que não conseguiram, que viram esse direito negado e que foram mal tratadas”, explica. O limite temporal também a deixava receosa. “Não sabia quanto tempo isso tudo levava, fiquei com medo de não dar tempo de fazer”, desabafa. “Vou fazer um aborto num sistema de saúde que é muito machista e arcaico? Como é que as pessoas vão lidar com o meu corpo nesse momento de vulnerabilidade? Tudo isso passou pela minha cabeça”, recorda.

Ao ver a realidade que iria ter de enfrentar, a escolha pelo aborto inseguro tornou-se óbvia. “Agarrei-me muito no tipo de tratamento que teria num momento muito vulnerável que é a imigração. ‘Se é para fazer, faço sozinha’, pelo menos sei que não tenho de lidar com o julgamento” social, conta. O maior medo com que Cecília se debatia vinha não só do estigma associado ao aborto mas também do preconceito por ser imigrante. “As pessoas olham, as pessoas julgam. Sendo brasileira já tem todo aquele julgamento: ‘é puta’. Várias coisas que você tem de escutar todos os dias, mesmo sem ter acesso ao aborto”, desabafa.

Estas más experiências podem levar à propagação destes medos, como aconteceu com Cecília, explica Sara Antunes, médica de Medicina Geral e Familiar. “Se tens um bom médico ou um bom administrativo, vais dizer às pessoas que conheces. Se és maltratada, também vais dizer”, afirma a profissional de Saúde. “É mais seguro passar pelo efeito de uma coisa correr muito mal do que ser humilhada no meio de uma situação já de si frágil. Vou abortar de qualquer das maneiras, posso ser humilhada ou não ser humilhada. Prefiro não ser humilhada. Porque ainda há muito preconceito com mulheres imigrantes que vêm abortar”, acrescenta.

A sua experiência profissional permitiu-lhe perceber como a xenofobia está bastante presente no acesso aos cuidados de saúde, especialmente quando se fala de saúde sexual e reprodutiva. Sara Antunes estagiou na Maternidade Alfredo da Costa (MAC) e trabalhou na USF da Baixa e UCSP Alameda. Tanto a maternidade como os dois centros de saúde de Lisboa têm vindo, ao longo dos anos, a receber bastantes imigrantes. A médica recorda as vezes que já ouviu outros profissionais dizerem “tem que falar português”. “Estás numa situação frágil, fora do teu país, a querer fazer uma IVG e ainda tens de saber dizer IVG em português? Caso contrário não te entendem ou vão-te fazer sofrer para poderes dizer ‘eu não quero ter este filho’. Tens essa barreira extra”, conta.

A comunicação é uma das primeiras dificuldades com que os imigrantes se confrontam. Sara Antunes explica que não há garantia de que os médicos tenham de saber inglês e, apesar de haver ferramentas que facilitem a comunicação, como o Google Tradutor, nem sempre são usadas. Nas suas consultas já teve várias vezes os maridos das utentes a desempenhar o papel de tradutor, apesar de existir uma linha de tradução do Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes (CNAIM), cuja ativação exige marcação prévia. Isto faz com que não haja uma garantia de que a vontade da mulher esteja a ser respeitada ou sequer comunicada.

Susana Marques Costa, enfermeira que trabalha na consulta de gravidez indesejada na MAC, vê igualmente mulheres imigrantes a depararem-se com dificuldades de comunicação. O documento de consentimento da IVG apenas existe em português. “Nós explicamos e traduzimos oralmente e elas percebem o que estão a assinar”, afirma a enfermeira. Marques Costa explica que na MAC, partindo de uma iniciativa interna, já têm alguns documentos relacionados com saúde sexual e reprodutiva em inglês. “Mas esse consentimento [o da IVG] ainda é em português, porque é da DGS”, acrescenta.

As dificuldades de comunicação partem não só da própria língua, mas também das diferenças culturais e da falta de sensibilidade e informação dos profissionais. A médica de família Sara Antunes explica que existe falta de “humildade cultural”. “Teres noção que a tua cultura não é a única que existe e que os parâmetros que a regem não são os mesmo que regem a cultura da pessoa ao teu lado. Isso é um ponto que falta muito na Saúde”, conta.

As diferenças culturais são mais sentidas quando se aborda temas como a IVG. Anabela Rodrigues, dirigente da Solidariedade Imigrante, defende que em países onde o aborto por opção da mulher não é permitido, como é o caso do Brasil, o cuidado tem de ser redobrado. A sua experiência na associação permitiu-lhe perceber como o aborto inseguro ainda é mantido em segredo no seio das comunidades com que trabalha. E dá a comunidade muçulmana como exemplo, referindo que “fala zero” sobre esta temática.“Todos os envolvidos estão numa prática que acaba por ser ilegal. Não há muita conversa sobre isto. Acontece, sabe-se dos locais, e é normalmente entre mulheres”, explica.

Desigualdade no acesso à Saúde

Quando Cecília engravidou ainda não tinha título de residência, “então o acesso à saúde pública era complicado”, conta a cidadã brasileira. Sara Antunes clarifica que, “em teoria”, há “leis que determinam que todas as pessoas em território nacional têm de ter direito aos cuidados de saúde de igual forma”. No entanto, continua, o regime jurídico faz uma distinção entre os “vários tipos de utente”.

Em primeiro lugar, os cidadãos que pertencem ao espaço da União Europeia, Espaço Económico Europeu e Suíça não são considerados imigrantes. Para estes casos existe o cartão europeu de seguro de doença, que já facilita o acesso, especialmente quando se trata de estadias temporárias, como férias, estudo ou trabalho. Existem ainda Acordos de Cooperação Internacional celebrados com os Países de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) para facilitar os acessos. É o caso do PB4, que deve ser pedido às autoridades brasileiras para se ter acesso ao sistema de saúde público português e que demora até 30 dias para ser emitido.

Já os imigrantes que tenham títulos de autorização de residência ou visto de trabalho apenas precisam de apresentar o respetivo documento no centro de saúde ou numa loja do cidadão para terem o mesmo acesso aos serviços de saúde que qualquer cidadão português. Mas para isso precisam de já ter tido entrevista no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), o que acaba por ser bastante demorado - a espera pode prolongar-se por vários meses.

A situação complica-se quando olhamos para o caso de imigrantes sem título de residência. Se residirem em Portugal há mais de 90 dias, podem ter igual acesso aos serviços de saúde caso apresentem um documento da junta de freguesia que o comprove. É aí que, como explica Anabela Rodrigues, a situação se “começa a complicar”.

Em 2022, 1366 mulheres que foram a uma consulta prévia acabaram por não fazer IVG por a gravidez ter ultrapassado o prazo legalmente estabelecido.

Cada junta de freguesia é independente, o que faz com que o processo varie. Há juntas que exigem apenas um comprovativo de morada enquanto outras reclamam a presença de duas testemunhas que não pertençam ao agregado familiar e que estejam recenseadas nessa freguesia. “Estás no país há 90 dias, mas mesmo assim tens que bater à porta de alguém para ir contigo”, afirma a dirigente da Solidariedade Imigrante. Assim, as pessoas ficam dependentes da boa vontade dos vizinhos, que acabam por dar “várias desculpas”, e os imigrantes veem-se forçados a “ter de pagar a alguém”.

Por fim, no caso de não se ter este comprovativo ou se estiver em Portugal em situação irregular, o regime jurídico estipula que devem receber cuidados de saúde e cobrada a respetiva taxa moderadora. Só quando se tratam de cuidados de saúde inadiáveis é que estão isentos das taxas moderadoras. É nesta tipologia de cuidados que estão incluídos os de saúde materno-infantil, no qual se insere o planeamento familiar e a IVG.

Assim, como explica Sara Antunes, “uma pessoa mesmo sem número de utente deveria conseguir chegar ao serviço de saúde e dizer 'eu quero fazer uma IVG'”. Olhando para o caso de Cecília, mesmo não tendo título de residência, a IVG nunca lhe poderia ser negada e estaria isenta do seu pagamento. Como o próprio SNS24 tem na página de “perguntas e respostas” sobre a IVG: “as mulheres imigrantes têm os mesmos direitos de acesso à interrupção da gravidez, independentemente da sua situação legal”.

Parece simples, mas na verdade não o é. “A questão é: precisas de inserir aquela pessoa no sistema e sem número de utente não é assim tão fácil”, continua Antunes. Os especialistas com quem o Setenta e Quatro falou consideram que esta imposição é um dos maiores entraves ao acesso dos imigrantes ao SNS. “O nosso sistema de saúde está montado em que obrigatoriamente para seres atendido tens de ter um número de utente. O centro de saúde devia existir supostamente para dar respostas, não para complicar”, defende Anabela Rodrigues. A dirigente da Solidariedade Imigrante acrescenta que nos centros de saúde acontecem casos em que o atendimento é mesmo recusado.

O problema reside no desconhecimento da lei tanto pelos imigrantes como pelos próprios profissionais de saúde e administrativos, esclarede Sara Antunes. “Se não és bem pago, se estás a trabalhar numa situação stressante, se tens pessoas a gritar contigo o dia inteiro, como acontece com as administrativas, então não tens paciência para no final do dia te ires informar por tua vontade.” A médica dá como exemplo o seu próprio caso: só em 2021 teve conhecimento de que os imigrantes podiam não pagar taxas moderadoras.

Para a médica, é a “falta de investimento no SNS que faz com que as pessoas que lá estão se vão desmotivando. É uma bola de neve”, acrescenta, salientando que, sem número de utente, os imigrantes só podem ser atendidos nos centros de saúde do tipo unidades de saúde de cuidados personalizados (UCSP). Em Lisboa Central só há quatro: Olivais, Marvila, Lapa e Alameda. Todas em zonas de grande densidade populacional e com vagas limitadas .

“É preciso olhar para este número crescente de mulheres em idade fértil não portuguesas que residem no país”, defende a médica de família Mara Carvalho. Salienta que o país precisa de se adaptar a uma realidade marcada por uma forte imigração. “É obrigação dos próprios serviços de saúde tentarem incluir os imigrantes da melhor forma possível”, acrescenta.

As mulheres imigrantes também têm dificuldade no acesso ao planeamento familiar, o que tem impacto direto no acesso a métodos contraceptivos e, consequentemente, a uma maior liberdade e controlo sobre a sua vida sexual. Os abortos são uma das possíveis consequências dessa falta de acesso.

No relatório de análise preliminar dos registos das interrupções da gravidez (IG), disponibilizado pela DGS, dos anos de 2018 e 2021, e com base em dados não definitivos, lê-se que as IG por mulheres de nacionalidade não portuguesa representaram em 2018 21,23% do total de abortos, número que aumentou para os 26,40% em 2021.

O problema reside em olhar-se para o planeamento familiar como cuidado de saúde não prioritário. Como explica Anabela Rodrigues, “uma técnica disse uma vez ao meu colega que 'ninguém morre por causa disso'”. Esta é uma dificuldade que Cecília sempre sentiu no acesso à saúde. “Nos cinco anos que vivo em Portugal, nunca consegui uma consulta de planeamento familiar”, diz. “Eu até queria colocar um dispositivo intrauterino (DIU) [método contraceptivo feminino, que consiste num pequeno dispositivo de plástico em forma de T, colocado no útero], mas não consigo marcar.”

O problema repete-se quando se fala de outros cuidados de saúde, como o acesso a consultas de ginecologia, apesar de Cecília ter uma doença crónica com necessidade de acompanhamento contínuo. “Até hoje não consegui atendimento em Portugal. Todas as vezes que vou ao médico é quando vou ao Brasil”, explica.

O acesso acaba assim por ser ditado pela condição legal ou socioeconómica, principalmente quando são imigrantes. Como explica Miguel Areosa Feio, as mulheres que “não falam a língua, não conhecem a realidade dos serviços de saúde, os direitos que têm e que moram numa localidade remota” estão numa clara situação de desfavorecimento. Situação que se vai “reproduzir no tempo” se as entidades públicas não agirem o mais depressa possível, garante. Se não o fizerem, criar-se-á um círculo vicioso que acabará por levar mulheres a recorrer ao aborto inseguro.