MOVIMENTO DEMOCRÁTICO DE LIBERTAÇÃO DE PORTUGAL (MDLP)

O Movimento Democrático de Libertação de Portugal (MDLP) foi uma das três organizações terroristas de extrema-direita que atuaram em Portugal no Verão Quente de 1975 contra a suposta ameaça comunista. Foi liderado pelo general António de Spínola. A Justiça responsabilizou o MDLP pelo atentado terrorista que assassinou a 2 de abril de 1976 o padre Maximino Barbosa de Sousa e a estudante Maria de Lurdes Correia.

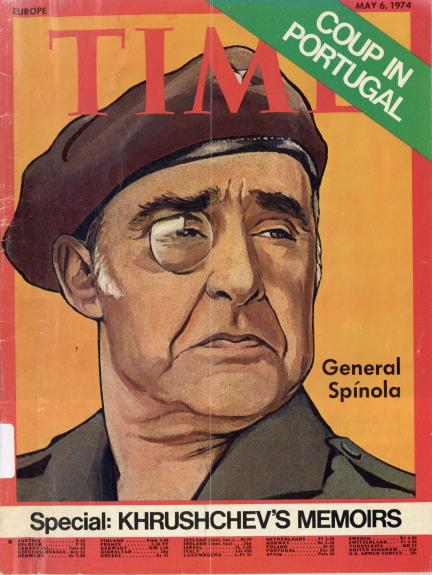

Pouco depois do golpe militar do 25 de Abril de 1974, o general António de Spínola, anos antes governador militar da Guiné-Bissau, aceitou ser Presidente da Junta de Salvação Nacional e a 15 de maio assumiu o cargo de Presidente da República.

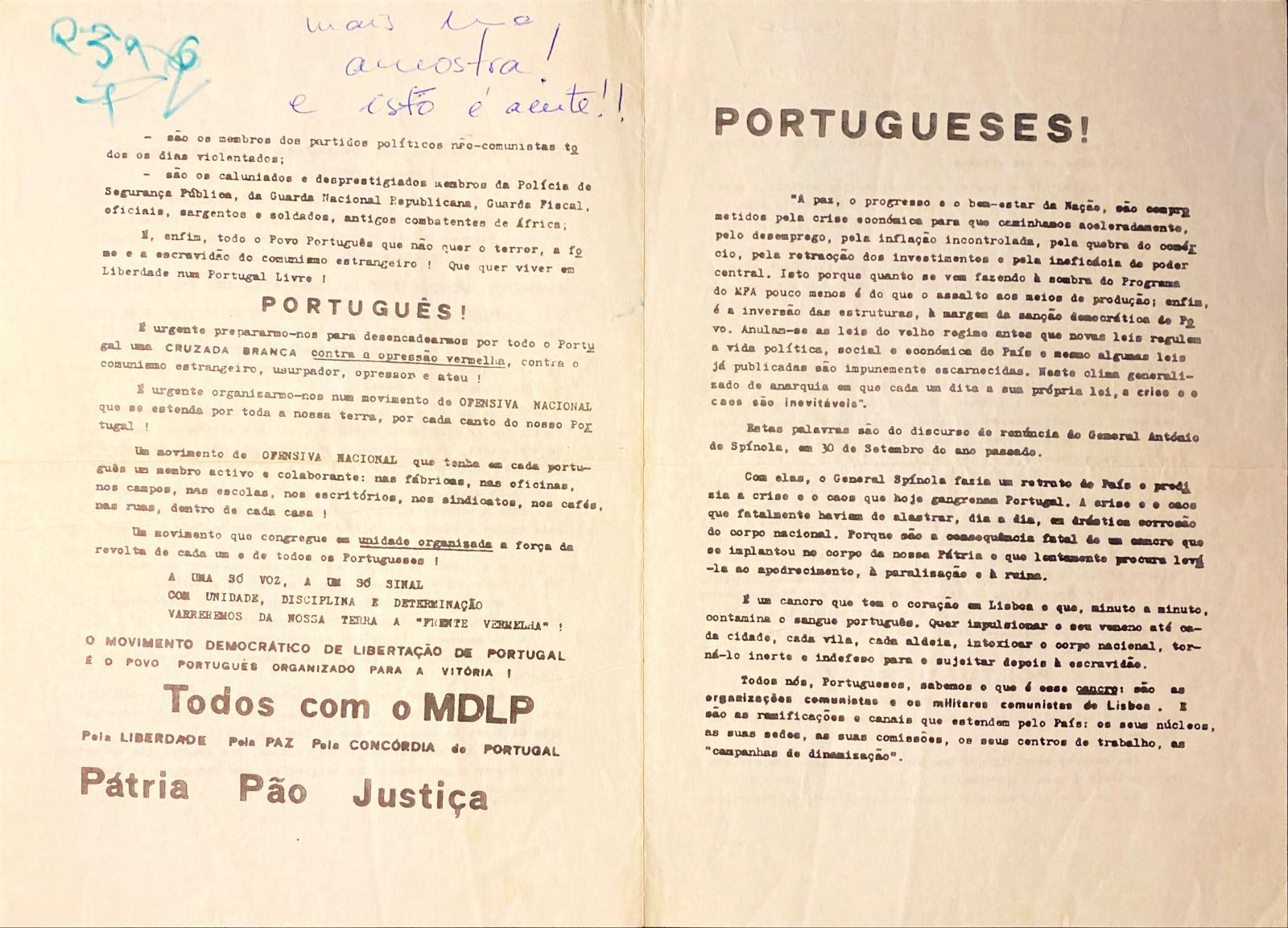

“Todos nós, portugueses, sabemos o que é esse cancro: são as organizações comunistas e os militares comunistas de Lisboa” – panfleto do MDLP

As independências de Angola, Moçambique, Cabo-Verde e Guiné-Bissau eram a grande questão para as direitas e, sabendo que a promulgação da Lei 7/74 abria a porta à autodeterminação dos povos colonizados, estas tentaram infletir o rumo dos eventos com a manifestação da “maioria silenciosa”, o que seria o pontapé de saída para um golpe contrarrevolucionário para concentrar mais poderes nas mãos de Spínola.

Os setores militares e civis de esquerda perceberam-no antecipadamente e evitaram-no, tendo depois ilegalizado uma série de partidos de extrema-direita que alinharam na tentativa de golpe, com centenas dos seus militantes a serem detidos, enquanto outros fugiram para Espanha, onde vieram a criar o Exército de Libertação Nacional (ELP).

Já Spínola renunciou à Presidência a 30 de setembro, afastando-se temporariamente da vida pública ao refugiar-se na sua residência em Massamá, onde continuou a reunir com apoiantes enquanto esperava pelo momento certo para regressar ao combate político.

Esse momento chegou em março de 1975. Começaram a circular boatos sobre uma suposta “matança da Páscoa” às mãos dos comunistas (não se sabe de onde partiu o boato, havendo relatos contraditórios), e a 11 de março Spínola levou a cabo uma segunda tentativa de golpe ao atacar o Regimento de Artilharia Ligeira 1 (RAL1) com aviões e helicópteros.

Os militares do MFA apressaram-se na resposta e os planos do general voltaram a falhar. Derrotado, Spínola fugiu com os seus mais próximos em quatro helicópteros para a base aérea espanhola próxima de Talavera e, depois, embarcou num avião da Iberia rumo a São Paulo, onde aterrou a 17 de março.

Uma vez em segurança no Brasil, o general e os seus mais próximos reorganizaram-se ao receberem donativos de empresários portugueses, sobretudo dos setores dos transportes. Mas não só. Começaram também a chegar donativos das comunidades portuguesas sediadas nos Estados Unidos, no Canadá e na África do Sul e, mais tarde, até da norte-americana Central Intelligence Agency (CIA) e de empresários portugueses sediados em Madrid, como Manuel Queiroz Pereira, já na altura dono de uma das maiores fortunas em Portugal, e Manuel Bulhosa.

Nasce o MDLP

Com esse apoio financeiro, Spínola regressou às conspirações para ‘libertar’ o país da suposta ameaça comunista e, em conjunto com o militar José Eduardo Sanches Osório, fundador do entretanto suspenso Partido da Democracia Cristã, estruturou o Movimento Democrático de Libertação de Portugal (MDLP), que inicialmente era para se chamar Frente de Salvação Nacional (FSN).

O apoio – e a guarida – da ditadura brasileira foi fundamental num primeiro momento da nova organização. Spínola reuniu-se, a 15 de maio de 1975, com o Centro de Informação da Marinha brasileira (CENIMAR) e mostrou o seu intento em derrubar o “atual governo português”.

“Deu a entender, o general, que está decidido a executar um projeto de caraterísticas revolucionárias, cujo propósito seria o da derrubada do atual governo português. Para tanto pretende, a curto prazo, desencadear no interior de Portugal uma ação subversiva, nos mesmos moldes daqueles preconizados pela União Soviética, podendo até chegar a ação de guerrilhas, por acreditar que as circunstâncias estão cada vez mais favoráveis a um grande apoio da população ao seu projeto político”, lê-se num relato do encontro presente no Arquivo de António Azevedo da Silveira, citado pelo politólogo Riccardo Marchi no livro À Direita da Revolução – Resistência e Contra-Revolução no PREC (1974-1975).

Um mês depois, a 17 de junho, o general apresentou um plano com os mesmos moldes ao coronel Waldiz Alves Costa Muniz, do Serviço Nacional de Informações do Rio de Janeiro, pedindo-lhe uma área onde pudesse treinar seiscentos homens oriundos de Angola e Portugal.

Mas o Governo brasileiro não acedeu ao pedido e os norte-americanos, conta Marchi, tentaram travar como puderam os planos de Spínola – os Estados Unidos queriam as organizações estabelecidas, mas não demasiado estruturadas para as poder controlar, uma vez que a intervenção armada na Revolução dos Cravos era apenas um último recurso.

O MDLP já tinha sido oficialmente criado nesta altura. Foi publicamente anunciado a 5 de maio de 1975 e tinha sede no outro lado do Atlântico, na Calle Lagasta, em Madrid, onde a maioria dos quadros dirigentes da organização já conspiravam contra o executivo de Lisboa.

O MDLP considerava que os princípios democráticos do 25 de Abril tinham sido traídos pela fação radical do Movimento das Forças Armadas, ligada e instrumentalizada no seu entender pelo Partido Comunista Português (PCP). Ou seja, o programa original foi deturpado e Portugal caminhava para uma ditadura comunista ao estilo soviético.

“Todos nós, portugueses, sabemos o que é esse cancro: são as organizações comunistas e os militares comunistas de Lisboa. E são as ramificações e canais que estendem pelo país: os seus núcleos, as suas sedes, as suas comissões, os seus centros de trabalho, as ‘campanhas de dinamização’”, lê-se num panfleto do MDLP.

O medo de uma ditadura comunista em Portugal foi um receio transversal no campo da direita portuguesa. Mas o PCP sabia quais os moldes do tabuleiro de política internacional em que jogava e que se avançasse para uma tomada agressiva do poder, a NATO iria intervir, e o mais provável era a União Soviética pouco fazer. Os comunistas temiam ser erradicados fisicamente, à semelhança do que o ditador chileno Augusto Pinochet fez depois do golpe de Estado que depôs o presidente Salvador Allende em 1973.

E, por isso, os comunistas, quando confrontados com o rebentar da corda com o setor militar do Grupo dos Nove, optou por uma estratégia que evitasse uma guerra civil e garantisse a sua existência no novo regime constitucional, como explicou a historiadora Raquel Varela no livro A História do PCP na Revolução dos Cravos, de 2011.

À semelhança da restante extrema-direita, o MDLP alimentou e aproveitou-se dos medos de uma ditadura comunista e não deixou de assumir posições mais pragmáticas para acolher o maior número de simpatias. Num primeiro momento, a organização terrorista reconheceu espaço para a existência legal do PCP no novo regime democrático, mas depois mudou de posição no final de 1975, remetendo o futuro dos comunistas para o resultado de um referendo a realizar em momento oportuno.

Foi, por um lado, uma tentativa de se apresentar como moderado e democrata (a restante extrema-direita desejava exterminar fisicamente os comunistas) e, por outro, de captar o apoio dos elementos que circulavam pelo ELP e que o MDLP tentou recrutar (alguns com sucesso), nomeadamente pela mão de Alpoim Calvão, o homem forte da organização.

A rede civil do MDLP incluía militantes de vários partidos de extrema-direita ilegalizados depois da primeira tentativa de golpe contrarrevolucionário, principalmente do Movimento Federalista Português. Alguns dos seus nomes são hoje conhecidas figuras do público português: José Miguel Júdice, Fernando Pacheco de Amorim e do seu sobrinho, Diogo Pacheco de Amorim, hoje vice-presidente do Chega. Outros exemplos são os casos de José Valle de Figueiredo, António Marques Bessa, Manuel Queirós Pereira.

A presença de militares com uma longa carreira foi outro traço caraterístico da organização bombista de extrema-direita. O comandante Alpoim Calvão foi, a par com Spínola, um dos principais rostos do MDLP, mas houve outros que assumiram posições de destaque: o coronel Dias de Lima, o tenente-coronel Vasco Simas, o major de artilharia Carlos Simas, o tenente-coronel Gilberto Santos e Castro, o capitão Hugo Maia e o major Sanches Osório, entre outros.

Spínola e os seus próximos tentaram conquistar para o seu lado o máximo número de oficiais que participaram no golpe militar do 25 de abril e um deles foi Ramalho Eanes, tendo sido contatado em meados de 1975. Porém, o militar que um ano depois se tornou Presidente da República optou por continuar a conspirar com o Grupo dos Nove do MFA.

“[Ramalho Eanes] Esteve sempre ao corrente de tudo, soube a cada momento o que se ia passando”, afirmou Alpoim Calvão, citado por Manuel Amaro Bernardo, autor do livro Memórias da Revolução, de 2004

Nos hotéis e restaurantes de Madrid, os elementos do MDLP discutiam a situação vivida em Portugal: a degradação da situação económica, a divisão geopolítica entre os blocos norte-americano e soviético (e como se podiam movimentar), a proximidade do Conselho da Revolução com o PCP, as divisões nas forças armadas (e como as podiam explorar) e as alianças com o PSD, o CDS e o PS.

“A paz, o progresso e o bem-estar da Nação, [sic] são comprometidos pela crise económica para que caminhamos aceleradamente, pelo desemprego, pela inflação incontrolada, pela quebra do comércio, pela retração dos investimentos e pela ineficácia do poder central”, lê-se num panfleto do MDLP, onde replica o discurso de renúncia Spínola à Presidência.

A conclusão do caminho a seguir tornou-se óbvia: agregar o máximo possível de militantes e forças anticomunistas em torno de Spínola, estruturar a rede do MDLP, estabelecer alianças internacionais para receber financiamento e armas e contribuir para a degradação económica portuguesa, semeando o caos e minando os alicerces do novo governo. Foi a adaptação da "estratégia de tensão" delineada pela CIA e pelo Departamento de Estados dos Estados Unidos e aplicada na América Latina anos antes.

A criação artificial do caos tinha um objetivo: criar um terreno fértil para o surgimento de uma “verdadeira” alternativa aos partidos existentes e ao PCP, que no olhar dos militantes de extrema-direita estavam perigosamente próximos do poder. Os comunistas eram o inimigo declarado.

No terreno, esse combate passava por uma aliança entre o MDLP e a rede terrorista de extrema-direita Plano Maria da Fonte, a par e passo com ações terroristas contra alvos políticos e militares. Jorge Pereira Jardim, ex-secretário de Estado de Salazar e ex-administrador do grupo Champalimaud, entrou em contato com dirigentes do MDLP para darem apoio técnico e material para atentados terroristas contra a esquerda.

Jardim colaborou com o ELP ao ser um dos principais contactos desta organização em África. O antigo governante de Salazar criou ainda, com a ajuda do seu braço-direito, Orlando Cristina, uma milícia privada chamada Resistência Nacional Moçambicana que colaborou com as forças armadas da África do Sul depois das independências de Angola e Moçambique.

Jardim morreu em 1982 e, um ano depois, Orlando Cristina foi assassinado na África do Sul. Os elementos afetos a Cristina espalharam-se depois, com alguns a aderirem ao Batalhão Búfalo (ou Batalhão 32), considerado a legião estrangeira da África do Sul durante o apartheid.

Regressando ao MDLP. A organização terrorista deparou-se com algumas dificuldades. No seguimento do 28 de setembro de 1974 e do 11 de março de 1975, o general tinha deixado de ser uma figura consensual entre a extrema-direita portuguesa, fragilizando o seu plano de criar uma ampla frente anticomunista em torno da organização terrorista.

Além disso, o ELP, a estrutura bombista de extrema-direita mais radical das três, já atuava aquando da criação do MDLP e as hostes anticomunistas pouco sabiam sobre a nova organização bombista, quais os seus objetivos e estrutura, por inicialmente ter tido pouca notoriedade na imprensa portuguesa – as entrevistas que Alpoim Calvão deu alteraram mais tarde a situação.

O MDLP parecia uma “reação natural e espontânea de militares atingidos pelo grosseiro mas eficaz golpe de março que logo terá aglutinado as vítimas ainda inconformadas do golpe de setembro e quantos se iam libertando da já nobilitante prisão pela soldadesca campeã”, escreveu Manuel Arnao Mettelo, intelectual do tradicionalismo católico, no artigo “O fim do MDLP”, publicado no jornal Resistência a 15 de maio de 1976.

Se a indefinição dominava a imagem pública do MDLP, a estrutura interna também contribuiu para o caos nas suas fileiras, pois resultou numa estrutura “muito complicada…complicada no sentido de anárquica!”, disse o major Sanches Osório, citado por Maria João da Câmara no livro Sanches Osório. Memórias de Uma Revolução, de 2019.

No início, a estrutura hierárquica, pensada por Alpoim Calvão, diz Marchi, era liderada por um Comando (Spínola) alicerçado num Comité Superior. Era composto por cinco departamentos: político (José Miguel Júdice, José Valle de Figueiredo, Luís Sá Cunha, António Marques Bessa), militar (Alpoim Calvão e os tenentes-coronéis Gilberto Santos e Castro e Alexandre Dias de Lima), o financeiro (Manuel Cotta Dias e Joaquim Ferreira Torres), diplomático e o das informações (primeiro-tenente Jorge Braga).

O Comité Superior deveria liderar o Comité Executivo, a segunda linha, por assim dizer, da estrutura. Cada um teria à sua responsabilidade uma determinada área geográfica (ou setor) em que atuariam as Comissões Regionais, compostas por até dez elementos e responsáveis pela recolha de informações, pela propaganda e pela atividade regional do MDLP.

As Comissões Regionais estavam ainda divididas por três eixos de atuação: explorar as divisões internas no seio das unidades militares; agir junto de grupos de intervenção no seio das chamadas Forças Armadas Especiais, como milícias – o MDLP afirmou ter armado milhares de cidadãos em caso de guerra civil; e, por fim, atuavam também na Rede de Ação Interna, responsável pela coordenação das células clandestinas em território nacional.

Além da complexa estrutura, a atribuição dos comandos também era bastante complicada, dando azo a dificuldades de comunicação interna. Por exemplo, as Comissões Regionais respondiam ao comandante operacional, os grupos dedicados às unidades militares comunicavam com o Estado-Maior, os grupos das Forças Armadas Especiais ao adjunto do comandante operacional e os RAI ao comando RAI, chefiado pelo comandante Morais Jorge.

No entanto, a complexa estrutura não impediu o MDLP de estabelecer rede de apoio aos seus militantes em várias cidades espanholas próximas da fronteira com Portugal, como foi o caso de Salamanca, Badajoz, Verín, Pueblo Sanábria, Orense, Tuy e Vigo. Os locais seguros eram partilhados com o ELP e usados para fazer circular operacionais, correspondência, armas, explosivos e propaganda.

Quem estava em Portugal pouco sabia do que se passava em Madrid, onde a maioria do corpo dirigente do MDLP se encontrava. O gabinete político da organização delineou uma série de modelos institucionais para um novo regime português, além de ter tentado estabelecer um governo no exílio, falhando.

O gabinete político do MDLP foi ainda alvo de críticas de operacionais. Jorge Álvaro e Hugo Maia, ex-operacionais do MDLP e autores do livro Eu acuso o MDLP, de 1976, os membros de base da organização não recebiam qualquer pagamento, tendo de usar dinheiro próprio para atuarem, enquanto alguns “dignatários” pouco ou nada faziam para bem da organização.

“Enquanto nós aqui passávamos dias e noites seguidas por estas estradas e serras de Portugal, à chuva, ao vento, à neve promovendo contatos, fazendo formação ideológica e técnica, recolhendo informações e transmitindo diretrizes, em Madrid, alguns dignatários do MDLP passavam as manhãs na cama, as tardes nos bares mais requintados e as noites nas boîtes”, escreveram no livro assinado por ambos.

Um dos elementos do gabinete político do MDLP que se manteve em Madrid foi José Miguel Júdice, figura destacada do campo nacional-revolucionário em Coimbra na década de 1960, dirigente do Movimento Federalista Português – Partido do Progresso, hoje advogado e comentador na SIC Notícias. Júdice era conhecido por gostar de discutir a situação política no Café Río Frío.

de 1976

Outro foi Diogo Pacheco de Amorim, hoje presidente da Comissão Política do Chega e autor de um conhecido hino de extrema-direita, o Ressureição, escrito durante o tempo que passou na capital espanhola. “E já ardem bandeiras vermelhas/ Nos campos há gritos de guerra / Nas trevas da noite há centelhas / Das Rosas em festa da terra”, lê-se na letra do hino.

Pacheco de Amorim passou depois pelo Movimento Independente para a Reconstrução Nacional (MIRN), de Kaúlza de Arriaga, e pelo CDS de Manuel Monteiro, sendo chefe de gabinete do grupo parlamentar entre 1995 e 1997. Hoje, autoproclama-se ideólogo do Chega, sendo também assim que se apresentou na estrutura da Fundação DePaço, de César do Paço, milionário e financiador do Chega.

A história do MDLP ficou ainda marcada por negócios de armas obscuros, o que semeou a desconfiança no seio da organização. Em setembro de 1975, Alpoim Calvão viajou até Ambriz, em Angola, e negociou com a Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA) a oferta de duas mil espingardas Mauser e meio milhão de munições. O negócio intermediado pelo representante financeiro da FNLA em Paris, Miguel Quina. O representante da FNLA já antes tinha pagado a viagem de Calvão ao Brasil para se encontrar com Spínola, em 1975.

As armas foram transportadas de Tunes, na Tunísia, para Cádis, em Espanha, e depois descarregadas por Calvão e uma equipa por si liderada. Foram mais tarde reenviadas para a cidade espanhola de Tuy com o beneplácito da Guardia Civil e da secreta espanhola, e de lá deram entrada em Portugal. Foram distribuídas pelas células do MDLP sem nunca terem sido utilizadas em grande escala e de forma organizada.

“Como já pedira anteriormente ao Holden Roberto armas para o MDLP, ele fez-me uma oferta de duas mil espingardas Mausar (de repetição) e 500 mil munições que estavam na Tunísia. Deu-me uma credencial para o efeito”, admitiu Calvão, citado por Manuel Amaro Bernardo. “Depois contactei um velho capitão, que conhecia dos meus tempos de Comandante da Polícia Marítima, e disse-lhe: ‘Você vai lá buscar as armas, como [se] fossem destinadas a Angola. Quando passar o Estreito de Gibraltar, em vez de seguir para o Atlântico, vira para Cádis e telefona-me quando lá chegar’. Assim foi.”

Bombas e mais bombas

A rede de caciques locais no norte do país foi especialmente importante para a colaboração do MDLP com o Plano Maria da Fonte. Entre agosto e outubro de 1975, operacionais do MDLP participaram ativamente no ataque e destruição, umas vezes com fogo posto outras com bombas, de sedes de forças políticas de esquerda, principalmente do PCP, no norte de Portugal.

O comandante do MDLP Jorge Morais montou, em conjunto com Mira Godinho, Benjamin Abreu e Silva Horta, uma rede de contactos com caciques locais (uns ligados ao CDS, outros ao PSD) para formar populares em técnicas de guerrilha. E o dinheiro para tal partia da Igreja Católica no norte do país por via do cónego Eduardo Melo, de Braga.

“Tudo corre através do seu mandatário especial, o cónego Melo. Ele está diretamente ligado a nós. O arcebispo [Francisco Maria da Silva] trata de tudo com o Melo e este arranja-nos dinheiro”, disse Manuel Teixeira, oficial dos comandos e membro do MDLP, citado por Gunther Walraff no livro A Descoberta de uma conspiração. A ação Spínola, de 1976.

O apoio ao MDLP no norte do país não partia apenas da Igreja Católica, vinha também de elementos da PSP e da GNR. “Normalmente quando ponho bombas uso luvas. Há pouco esqueci-me delas e foi precisamente no dia em que a bomba não deflagrou. As minhas impressões digitais estavam, portanto, lá”, revela Teixeira. “A Polícia veio e tirou todos os vestígios antes de a comissão de inquérito chegar.”

Estas “ajudas” encaixavam que nem uma luva no plano estratégico de Spínola. O general esperava um dia invadir o país com uma força de várias centenas de operacionais e para isso precisava de um bastião territorial de onde pudesse avançar, e esse bastião seria o norte do país, de Rio Maior para cima. Ou seja, a partir do norte dirigir-se-ia até Lisboa, onde deporia o governo e assumiria o poder, apoiado pelos Estados Unidos (que em 1976 já lhe tinham tirado o tapete) e potências europeias.

Apesar de alguma rivalidade com o ELP, por o MDLP ter mais financiamento na cúpula e uma linha ideológica mais abrangente, elementos das duas organizações encontraram-se em algum momento em Salamanca, de acordo com um relatório da Polícia Judiciária do Porto, referido por Miguel Carvalho no livro Quando Portugal Ardeu, de 2017.

A PJ afirmou que a reunião resultou no “comprometimento do CDS e PPM [Partido Popular Monárquico]” com a onda de atentados bombistas de 1975, pois a “coberto de tais organizações” faria a “entrada no nosso país de elementos ligados ao ELP e ao MDLP”.

Um dos fundadores do CDS que teve várias reuniões clandestinas com empresários e clérigos, entre os quais o cónego Melo, foi Basílio Horta. O tema era várias vezes a situação política nacional e quais as medidas a adotar no futuro próximo. “O resto já não era connosco”, disse Horta, citado por Miguel Carvalho.

O futuro candidato à presidência da República referiu que o CDS se tornou “uma base política importantíssima do movimento de resistência em contacto permanente com a Igreja” e que não precisava de “estimular ou coordenar a atividade dos grupos civis organizados e armados”. “[O CDS] Sabia das ações políticas que eles decidiam contra o PC”, garantiu Horta.

E não é um relato isolado. “Sem nós, o CDS estaria em apuros. Somos nós, os do MDLP, que fazemos o serviço de ordem dos comícios, lugares de segurança e guarda-costas”, disse Manuel Teixeira, oficial dos comandos, citado por Walraff. “Para nós, do MDLP, só há dois partidos: o CDS e o PPD.”

O ELP e o MDLP cooperaram ainda numa operação para instalar dois emissores no norte de Portugal a partir da fronteira espanhola. O objetivo era interromper com propaganda anticomunista os discursos televisivos do então primeiro-ministro, Vasco Gonçalves.

As organizações conseguiram arrecadar 700 contos (100 mil euros), dos quais uma parte foi doada pelo milionário Lúcio Tomé Feteira, admitiu Alpoim Calvão em 1996, e, por via do ELP, estabeleceram-se contactos com Eliodoro Pomar, engenheiro de profissão e membro do partido do neofascista italiano Fronte Nazionale, para montar os emissores. Mas a operação acabou por nunca acontecer.

Além disso, diz Miguel Carvalho, tanto o ELP como o MDLP dispuseram de uma avioneta, paga por um industrial nortenho, que foi usada para atear fogos florestais junto à raia, inserindo-se na estratégia de destabilização do poder revolucionário. A Polícia Judiciária Militar investigou estas ações e só na zona da Figueira de Castelo Rodrigo foram contados 65 incêndios de origem criminosa.

O intermediário dos pagamentos aos tripulantes da avioneta era D. Pepe – não se sabe se era o nome de código de José Rebordão Esteves Pinto ou o de Dom Pepe, militante da extrema-direita espanhola e nº2 da secreta espanhola.

Colaborações que não impediram operacionais do MDLP de criticarem os seus congéneres do ELP. “Temos mais e melhores contactos com posições oficiais no governo, e além disso temos Spínola como presidente. Nós trabalhamos uma vez por outra com o ELP, mas eles ultimamente não têm qualquer ideologia, são puros desesperados”, disse Manuel Teixeira, citado por Gunther Walraff. “Tudo o que foi ao ar nos últimos três meses, foi a nossa organização que o fez” – os operacionais do MDLP eram conhecidos por se vangloriarem e reivindicarem todos os atentados, mesmo os das outras duas organizações terroristas.

O MDLP ficou conhecido por levar a cabo ações terroristas no Verão Quente de 1975, mas nunca realmente se soube quantos foram da sua autoria. De acordo com o Dossier Terrorismo, publicado pela Edições Avante! em 1976, houve pelo menos 292 ações terroristas em Portugal entre maio e novembro de 1975, devendo-se dividir este número entre o MDLP, o ELP e o Plano Maria da Fonte.

Os géneros de ações terroristas entre maio e novembro de 1975 em todo o país, de acordo com o Dossier Terrorismo:

| Bombistas | 116 |

| Assaltos a sedes | 123 |

| Incêndios | 31 |

| Atentados a tiro | 8 |

| Espancamentos | 8 |

| Apedrejamentos | 6 |

“Os vários ‘exércitos’ da contrarrevolução, alguns avulsos, foram responsáveis por 566 ações violentas no país entre maio de 1975 e abril de 1977, uma média de 24 atos de terrorismo por mês, quase um por dia, causando mais de dez mortes e prejuízos incalculáveis no património de vítimas e instituições”, escreveu Miguel Carvalho.

As redes bombistas conseguiram pôr o país a arder, mas o travão ao processo revolucionário em curso (PREC) não partiu delas. Foi, sim, obra dos militares do Grupo dos Nove com o golpe contrarrevolucionário do 25 de novembro de 1975, estabelecendo um regime democrático semelhante ao das democracias liberais ocidentais.

A partir daí, o MDLP, tal como o ELP e o Plano Maria da Fonte, perderam as razões de existir e, aos poucos, a organização terrorista de extrema-direita foi-se desestruturando, com as suas fileiras a desmobilizarem aqui e ali.

“A partir de certo momento, quando se deu o 25 de novembro, pensámos que os nossos propósitos tinham sido atingidos; os comunistas estavam quietos, parecia irmos entrar num regime democrático”, disse Alpoim Calvão a Manuel Amaro Bernardo, autor do livro Memórias da Revolução, de 2004.

A liderança do MDLP, lendo o novo ambiente político, ordenou aos seus operacionais que se dedicassem a campanhas de esclarecimento e de prevenção com o objetivo de contribuir para a normalidade possível nas eleições legislativas de abril de 1976, quando seria eleita a primeira Assembleia da República. O objetivo era simplesmente aguardar e ver para onde ia a maré.

Spínola começou então a pensar na dissolução pública do MDLP e, para garantir que os seus militantes não seriam perseguidos, contactou elementos próximos de si no Conselho da Revolução. Foi neste contexto que aconteceu a reunião a 11 de janeiro de 1976, entre Alpoim Calvão, o major Valentim Loureiro, o cónego de Melo, o empresário Joaquim Ferreira Torres e Vítor Alves, do Conselho da Revolução.

O encontro resultou no desmantelamento público do MDLP sem que os seus membros fossem judicialmente responsabilizados pelas centenas de ações terroristas. Na década de 1980 e 1990 houve suspeitas de interferências, bloqueios e subornos no processo judicial ao atentado bombista que assassinou o padre Maximino Barbosa de Sousa e a estudante Maria de Lurdes Correia a 2 de abril de 1976.

Porém, nem todos os operacionais aceitaram depor as armas e “havia setores mais radicais do MDLP a murmurar que ‘afinal ficava tudo na mesma, que alguns deles continuavam com mandados de captura”, contou Calvão em entrevista a Maria João Avillez, publicada no livro Do Fundo da Revolução, de 1994. Daí que as bombas de extrema-direita tenham continuado a explodir em território nacional até ao início da década de 1980.

Segundo Alpoim Calvão, nem todos nas fileiras do MDLP agiam conforme as ordens recebidas, operando por “iniciativa própria” ao entreterem-se a “pôr petardos aqui e acolá e agiam por vinganças pessoais”. “Tive de puxar dos galões para pôr os gajos na ordem. Mas posso garantir-lhe que, depois do 25 de novembro, não pusemos nem mais uma bomba”, disse Calvão numa entrevista ao Correio da Manhã em 2012. “Até lá foram todas da minha responsabilidade, mas depois disso acabámos as atividades e o movimento foi extinto. O regime entrou numa normalidade aceitável, com eleições marcadas, era tempo da luta política.”

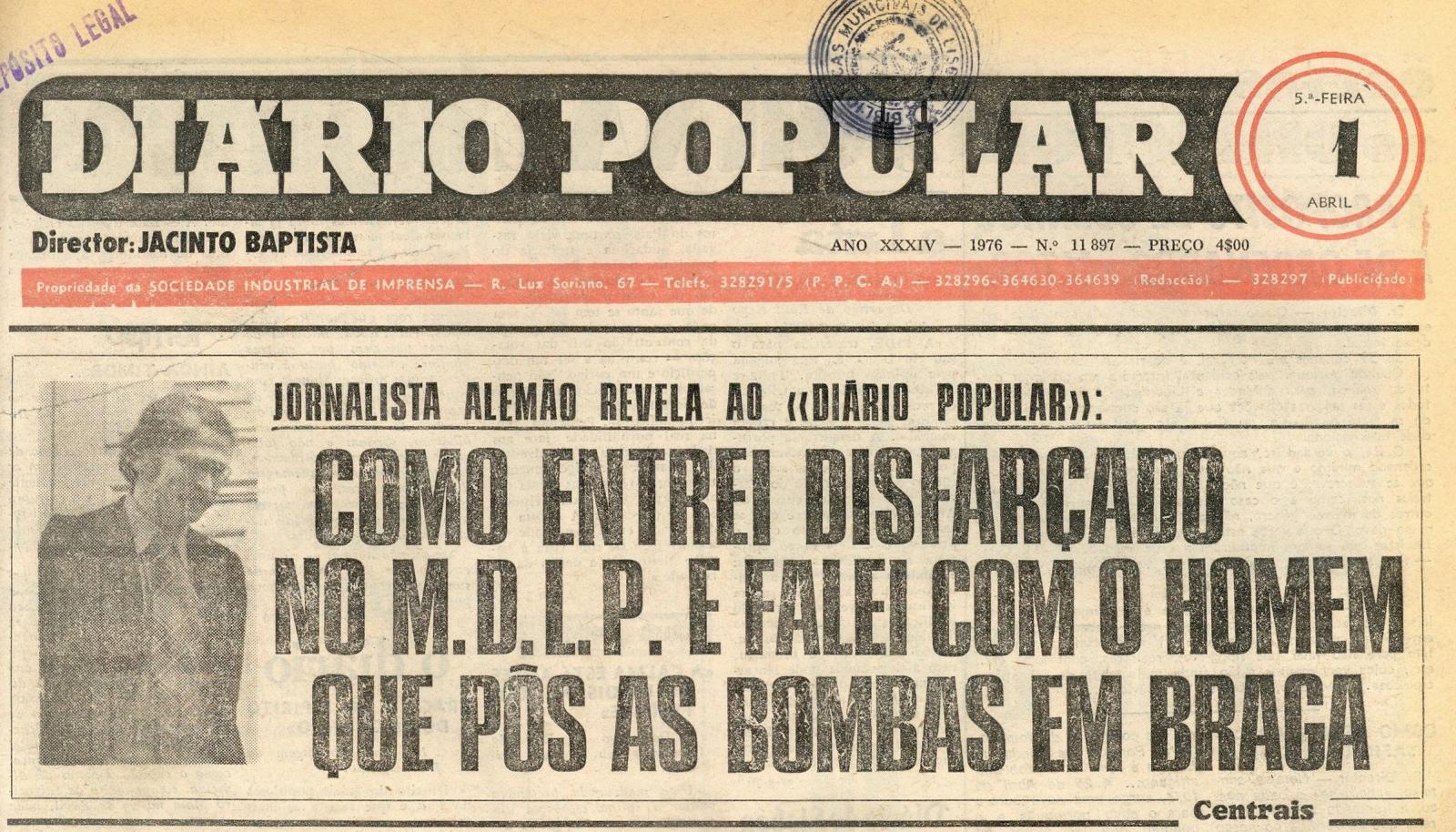

Se as bombas não pararam de aterrorizar Portugal, Spínola também não baixou os braços e continuou a conspirar para um dia, esperava, regressar sob aplausos de multidões em ovação nas ruas portuguesas. A sua conspiração foi, no entanto, gorada por um jovem jornalista alemão chamado Gunther Walraff, atraindo holofotes nacionais e internacionais para o general que caminhou de plano gorado em plano falhado desde o 25 de Abril de 1974.

Conspiração denunciada

Antes de pôr os pés em Portugal, Gunther Walraff já se tinha infiltrado em fábricas alemãs, fingiu ser alcoólico numa clínica psiquiátrica e simulado ser abastecedor de napalm para o exército dos Estados Unidos. Publicou grandes investigações sobre cada uma das suas infiltrações.

Usava o método jornalístico de infiltração, pouco praticado na Europa, e não tinha vergonha de o dizer. “Sou um agente dos direitos do Homem, da Paz e da Felicidade. É verdade que utilizo métodos da CIA e do KGB”, disse, citado por Miguel Carvalho.

Walraff mudou de identidade e fez-se passar por um operacional de uma organização alemã de extrema-direita, ligada à alta finança da República Federal da Alemanha (RFA), que desejava apoiar o MDLP no combate anticomunista. Aterrou em Portugal, viu como a Revolução tomava as ruas e, uma vez em Braga, entrou em contacto com operacionais do ELP e do MDLP nos cafés bracarenses, tal era o à vontade que os bombistas sentiam.

Sem dar grandes pormenores, foi subindo na hierarquia até conseguir falar com José Valle de Figueiredo e Luís Oliveira Dias, ambos muito próximos de Spínola e do núcleo duro do MDLP. Sem levantarem suspeitas, revelaram os planos e a capacidade da organização em Portugal para, depois, entusiasmados, apressarem-se a marcar um encontro entre Walraff e Spínola em Düsseldorf, na República Federal da Alemanha.

“O problema de momento é que em Portugal só estão os industriais novos-ricos. Os realmente poderosos e ricos continuam no estrangeiro, como por exemplo Champalimaud [era familiar de Spínola] e Jorge de Melo, da CUF. Eles também já nos deram apoio”, disse Valle de Figueiredo, citado por Walraff.

“Estes grandes industriais que atualmente estão no estrangeiro são os nossos melhores aliados. […] Podiam dar-nos apoio intelectual, mas de intelecto não têm lá muito, ainda que tenham a mesma linha política que nós. Falta-lhes muito simplesmente a imaginação para pensar que o Portugal Novo terá estruturas diferentes das do Portugal salazarista e caetanista", continuou o antigo dirigente do MFP-PP.

O MDLP carecia de apoios internacionais depois do 25 de novembro de 1975, daí o aparecimento de Walraff ter sido logo bem acolhido por uma parte da cúpula da organização. “Os industriais querem é ver resultados. Ora, há dois tipos de resultados: o primeiro quando virem que realmente temos apoio do estrangeiro; o segundo porque são jogadores e gostam de ganhar”, continuou Valle de Figueiredo. “Agradecemos a vossa colaboração”, disse, dirigindo-se a Walraff, “aliás, será a indústria portuguesa a principal beneficiária da nossa atividade política”.

O jornalista infiltrado prometeu financiamento aos portugueses para que pudessem comprar armas, e assim equipar cinco mil pessoas, e criar uma nova estrutura a montar depois das presidenciais de 1976. Era uma oportunidade imperdível para o MDLP e, uma vez ultimados todos os pormenores, Spínola aterrou, a 26 de março de 1976, em Düsseldorf, para se encontrar com Walraff e com o presidente da falsa organização alemã – o jornalista arranjou alguém à última hora para desempenhar o papel.

Valle de Figueiredo e Oliveira Dias pensavam que o jornalista estava de alguma forma ligado a Franz-Josef Strauss, líder da União Social Alemã (CSU), o partido da Baviera integrado na CDU. Strauss tivera boas relações com Salazar, Marcello Caetano e com Francisco Franco, estava em estreito contacto com o general e tinha há poucas semanas participado num comício do CDS, confirmou mais tarde Walraff, citado por Miguel Carvalho.

Entretanto a noroeste, em Düsseldorf, à mesa do luxuoso restaurante Schenellenburg, Spínola admitiu ao jornalista querer exterminar fisicamente os comunistas se conseguir dar um golpe de Estado: “O nosso grande plano é, como já sabem, mobilizar as massas populares e sermos então capazes de apoiar, com armas, a multidão revoltada. Fazer saltar sedes de partidos em ações isoladas não rende nada a longo prazo.”

O grande inimigo das redes bombistas de extrema-direita era o PCP. Mas para Spínola o perigo “maior” vinha do centro-esquerda. “Não se trata apenas dos comunistas, trata-se, da mesma maneira, dos socialistas. A nível europeu, os partidos socialistas e sociais-democratas representam, neste momento, um perigo ainda maior do que os comunistas. Muitos sociais-democratas (sem falar nos socialistas) são, no fundo, nada menos que comunistas disfarçados.”

Na parte final do encontro ficou combinado que Spínola iria enviar a Walraff uma lista de munições e equipamento militar. O general não se retrai e pede nada mais nada menos que milhares de espingardas automáticas, pistolas-metralhadoras, caçadeiras, granadas, morteiros, detonadores, minas, entre outras variedades igualmente mortíferas a terem civis como alvo.

“E não esqueça as armas de bordo para helicópteros. Essas armas destinam-se sobretudo ao uso contra população civil, operários em greve, manifestantes, trabalhadores de cooperativas que se recusem a devolver as suas terras”, disse Spínola momentos antes de se despedir de Walraff, referindo-se à Reforma Agrária no Alentejo.

O plano de Spínola não passava apenas pela necessidade de armamento. O general pediu ainda milhões de marcos para criar uma editora e o “Instituto de Reconstrução Nacional”, cujo diretor seria o próprio – queria um lugar na disputa político-ideológica no Portugal pós-Revolução.

Mas, para isso, o MDLP seria oficialmente dissolvido, continuando a existir nas sombras, na clandestinidade, à espera do momento oportuno para atuar em apoio das massas revoltosas que acreditava que se iriam levantar contra o novo regime democrático. Aos olhos da opinião pública, a estrutura do MDLP seria substituída por um novo movimento popular.

Porém, o plano do general foi gorado – a terceira vez que tal aconteceu desde o 25 de Abril. A investigação de Walraff foi publicada em abril de 1976 na revista alemã Stern, com uma tiragem de 1,9 milhões de exemplares, e as ondas de choque não se fizeram esperar. E a primeira consequência foi a expulsão de Spínola da Suíça, onde estava refugiado.

Não tardou a que a imprensa internacional pegasse na história e que o semanário O Jornal confirmasse a sua veracidade junto de operacionais do MDLP. “Fomos enganados”, confessaram. A armadilha do jornalista alemão representou uma última grande humilhação, e o MDLP desapareceu definitivamente pouco depois.

“Apareceu um tipo de extrema-esquerda, o Gunther Walraff [a extrema-direita usou esta narrativa para desqualificar o trabalho jornalístico] … Quando vieram ter comigo, por volta de fevereiro ou março [de 1976], a dizer que ele queria arranjar meios financeiros para o MDLP, disse-lhes que não pensassem em tal”, revelou Alpoim Calvão, citado por Manuel Amaro Bernardo. “Mas eles lá entraram em contato com o general. Este, passando por cima de mim, deixou-se convencer pelo José Valle de Figueiredo e pelo Luís Oliveira Dias, caindo naquela armadilha.”

Meses depois, em agosto de 1976, o escritório de Walraff no nº20 da Tehbaerstrasse, em Colónia, foi totalmente destruído por um incêndio. Foi, sem dúvida, fogo posto, concluíram as autoridades. “Este é o último aviso”, leu o jornalista numa carta que recebeu dias depois.

Walraff ainda hoje acredita que o incêndio teve mão de elementos ligados a organizações radicais da direita alemã, a Franz-Josef Strauss ou até a qualquer agência secreta, conta Miguel Carvalho.

As condenações que faltaram

O país preparava-se para eleger a Assembleia Constituinte, mas as bombas da extrema-direita continuaram a detonar às dezenas. O padre Maximino Barbosa de Sousa, de 32 anos, e a estudante Maria de Lurdes Correia, de 18 anos, foram assassinados em 1976 às mãos do grupo do bombista Ramiro Moreira, em tempos segurança do PPD e do CDS em comícios, operacional do MDLP e responsável por mais de 80 atentados.

E só 23 anos depois, após um longo processo judicial, é que a Justiça atribuiu as responsabilidades ao MDLP, sem, no entanto, condenar nenhum dos executantes ou responsável.

O padre Maximino, conhecido simplesmente por padre Max, era há muito uma voz incómoda. Era conhecido por se opor aos abusos dos patrões e denunciar a extrema-direita e as suas ligações à Igreja Católica, que a criticava por querer “conservar o povo ignorante para assim dominar”.

Em retaliação, furaram-lhe os pneus, foi ameaçado e puxado pelos colarinhos pelas suas ideias, recebia várias cartas com ameaças (escritas numa máquina da sede do CDS de Vila Real) e até leu mensagens nos muros do liceu como: “Max, porco e sabujo” Não se calava e os seus detratores entenderam que precisava de um “susto”.

O padre Max estava nas listas da União Democrática Popular (UDP) por Vila Real nas eleições para a Assembleia Constituinte de 25 de abril de 1976 e por isso tornou-se um alvo. “Se há tantos padres de direita, por que é que um não há de ser de esquerda?”, perguntou à multidão que o ouvia num comício.

No dia 2 de abril de 1976, depois de dar uma aula na Casa da Cultura da Cumieira, a sete quilómetros de Vila Real, o padre Max manteve-se por momentos a falar com os seus alunos antes de se dirigir para o seu carro, um Simca 1000, acompanhado por Maria de Lurdes Correia, estudante e sua protegida, para a levar a casa.

Arrancando na pequena viatura, a 200 metros de distância, pararam à porta da casa de Carlos, diretor da Casa da Cultura, para recolherem dois garrafões de vinho que Max lá tinha deixado. Apressado, regressou ao carro e seguiu viagem, até que se ouviu uma explosão.

O padre Max e Maria de Lurdes tiveram morte imediata.

Hoje, sabe-se ao pormenor o que aconteceu, e ao ponto de se conhecer como a bomba foi colocada no carro pela boca de um dos bombistas. “O objetivo era o carro de um padre comunistóide de Trás-os-Montes, que usava boina à Che e, embora professor, precisava de lição à antiga, um susto à maneira”, contou Manuel Vicente da Cruz Gaspar, conhecido por comandante Paulo, ao jornalista Ricardo Saavedra, autor do livro O Puto – Autópsia dos Ventos da Liberdade, de 2014.

“A informação que [os restantes bombistas] possuíam indicava que o padre sairia das aulas pelas oito e meia, o mais tardar ao quarto para as nove. Um pouco antes, dois deles [dos bombistas], em descuidado passeio, ambos a fumar, encaminharam-se para o Simca 1000 canarinho do padre Max”, revelou Gaspar. “A porta de trás do lado do pendura, contra o previsto, nem sequer estava trancada. O embrulho com o engenho, previamente regulado para explodir três horas e meia depois do presumível arranque, foi pousado no chão entre os bancos de trás e os da frente e a porta fechada sem barulho.”

“Assim que o carro com a bomba arrancou do largo, nós também saímos do café para regressar a casa. O [Carlos] Favas não parava de criticar os operacionais da treta, que tudo sabiam acerca do padre mas ninguém se dera ao cuidado de descobrir uma coisa básica, que era a merda da porta do calhambeque nem sequer trancar. Tão especialistas na vida dos outros que nem lhes sobrava o olho do cu para ver as coisas mais simples”, concluiu o bombista de extrema-direita.

Vinte dias depois, a 22 de abril, o comandante Paulo, que também fez parte da rede bombista de extrema-direita Comandos Operacionais de Defesa da Civilização Ocidental (CODECO), que veio a ser orientada pelo general Soares Carneiro, participou com o grupo de Ramiro Moreira no atentado terrorista contra a Embaixada de Cuba em Lisboa. Morreram duas pessoas, os cubanos Adriana Corço Callejas e Efrén Monteagudo Rodríguez, e mais de uma dezena de pessoas ficaram feridas.

O atentado contra a embaixada foi reivindicado pelo Movimento Anticomunista Português (MAP), outra organização de extrema-direita bombista que recrutava entre os retornados, à semelhança da CODECO.

O comandante Paulo, retornado e ex-comando com missões na Guerra Colonial (1961-1974), também participou no lançar de uma granada contra a comitiva da campanha presidencial de Ramalho Eanes na Figueira, falhando o alvo e ferindo vários populares.

Na investigação aos homicídios do padre Max e de Maria de Lurdes a Polícia Judiciária enveredou pela linha do crime passional, ignorando tratar-se de um crime político, e não chegou a nenhum responsável. Só na década de 1980, quando a investigação recomeçou do zero e com a linha investigativa do crime político, é que houve resultados.

O primeiro processo da rede bombista chegou ao fim a 6 de julho de 1978 e o Tribunal Judicial de Vila Real condenou Ramiro Moreira a 21 anos de prisão. O contrário aconteceu com Joaquim Ferreira Torres, financiador do MDLP desde o primeiro momento, que foi ilibado, mesmo depois de ter sido provado que foi ele quem pagou a bomba colocada no carro de Max – falou-se na altura de interferências políticas e militares, além de subornos a magistrados.

As bombas não deixaram de rebentar, e temendo ser novamente implicado em processos judiciais, Ferreira Torres ameaçou denunciar os bombistas e os seus livros de contas. Foi a sua sentença de morte.

Em agosto de 1979, o empresário foi mortalmente baleado. Não se sabe ainda hoje por quem, mas foi claramente às mãos de profissionais por causa do modus operandi usado. Este facto e o de Ferreira Torres ter sido um dos financiadores do MDLP lançaram a PJ do Porto no encalço da rede bombista na investigação aos homicídios do padre Max e de Maria de Lurdes.

Décadas de avanços e recuos fizeram com que a sentença pelos assassínios apenas fosse conhecida em 1999, num processo com 15 volumes e mais de quatro mil páginas. O MDLP foi condenado como a organização que financiou e planeou o atentado terrorista, enquanto os alegados executantes foram absolvidos por falta de provas e os responsáveis morais nunca foram levados à justiça.

Sabe-se, no entanto, que o plano foi delineado por quatro figuras influentes da extrema-direita bombista: o cónego Eduardo Melo, o tenente-coronel Canto e Castro e os empresários Rui Castro Lobo e Joaquim Ferreira Torres. E, diz Miguel Carvalho, se o MDLP foi condenado, muito se deveu aos esforços incessantes do inspetor da PJ do Porto Artur Pereira, do procurador Paulo Sá e de Mário Brochado Coelho, advogado das vítimas.

“O modo como foram investigados e julgados os processos relativos a ‘crimes de direita’ foi mais benévolo. Encobriram-se responsabilidades e responsáveis deliberadamente. O caso do padre Max e da Maria de Lurdes foi um paradigma de obstrução sistemática à descoberta da verdade. E estivemos muito perto de sabê-la toda”, disse Brochado Coelho, citado por Miguel Carvalho.