Investigadora no Instituto de História Contemporânea (IHC), onde estuda a imprensa gay e lésbica em Portugal. Mestre em Estudos de Género pela Universidade Paris 8 e doutoranda em História na NOVA-FCSH.

Porque faz falta (mais) história queer

Encontrar um lugar no mundo passa, também, por encontrar um lugar no passado. Ainda não temos em Portugal as obras de referência sobre a história da sexualidade que, longe de enviesar o nosso conhecimento, muito nos fariam descobrir sobre as transformações das nossas sociedades.

Há algumas semanas visitei a exposição “Os Loucos Anos 20 em Lisboa”, no Palácio Pimenta. Um pouco à minha frente, acompanhavam-me um pai e uma mãe com uma criança que não se cansava de lhes fazer ótimas perguntas, face às quais os pais apenas podiam dissimular a sua ignorância sobre temas tão variados como políticas urbanas, a história da tecnologia, e “porque é que a senhora tem um chapéu?”.

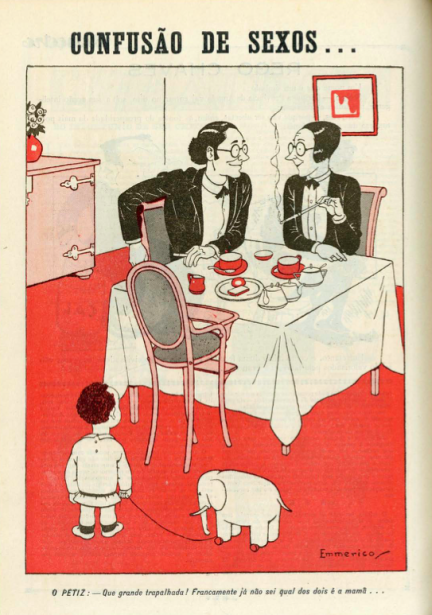

Na seção da moda, a exposição realça a maior experimentação a nível de vestuário e expressão de género que hoje associamos ao período: o cabelo à garçonne, os homens que agora fazem a barba, a transgressão do fato e gravata à la Dietrich. Parámos os quatro em frente a uma ilustração: assinada por Emerico Nunes, é uma ampliação de uma página do terceiro número da revista satírica “O Espectro”, de Junho de 1925.

Nela vêem-se duas pessoas à mesa, em ambiente doméstico. Ambas têm o cabelo curto, óculos, e fato. Visualmente, não há nada que as marque como particularmente femininas ou masculinas. Partilham um sorriso cúmplice. No canto, de costas para nós, uma criança — delas, assume-se — olha-as; a legenda dá-lhe voz: “Que grande trapalhada! Francamente já não sei qual dos dois é a mamã…”. Do lado de cá da vitrine, a criança - a da vida real - pergunta à mãe o que significa a ilustração, ao que a mãe, permitindo-se uns segundos para refletir, declara com um riso espantado: “Olha… Pois é. É que não dá para perceber quem é o pai e quem é a mãe”.

Dependemos de quem nos lê. Contribui aqui.

Tive a nítida sensação, naquele momento, de estar a ser atravessada pela história; de perder o chão debaixo dos pés e ser transportada para um quiosque qualquer no Chiado em 1925, onde cada pessoa que folheia a revista e se confronta com a mesma página - damas perfumadas, operários de manga arregaçada - repete uma variação de “Pois é. Não dá para perceber”. Ou, então, é a senhora ao meu lado quem viajou no tempo e aterrou em 2022, como se um século não tivesse passado, e a ambiguidade de género continuasse a ser uma piada tão universal como eficaz. Demoro-me neste episódio porque parece-me demonstrar porque faz falta mais história queer - ou uma história mais queer.

Então, como agora, a dissidência em relação às normas de género e sexualidade parece ser novidade, importação, tendência, seja ela afrontosamente legível - a bicha, a travesti, a camiona - ou ilegível, como o nosso casal de fato à mesa. A legenda de Nunes sugere a novidade, o “já” indicando-nos que, pelo menos aos olhos da criança, papá e mamã nem sempre se arranjaram assim.

Talvez tenham visto a dita Marlene no ecrã demasiadas vezes, ou apanhado demasiados ares da libertina Paris, ou até de Berlim, então meca do movimento pelos direitos das minorias sexuais cujo epicentro - o Institut für Sexualwissenschaft, fundado por Magnus Hirschfeld - seria destruído em 1933, como parte das primeiras medidas de censura do governo Nazi. A viragem fascista também é uma resposta a importantes mudanças sociais que a direita entende como a desintegração da família e dos papéis de género, símbolos da degeneração da raça.

O caso português não é diferente. O trabalho de autores como Anna Klobucka e Fernando Curopos demonstra como a polarização política que culmina na consolidação do Estado Novo tem como dois dos seus alvos a homossexualidade e o “trasvestismo”, lidos como excessos da modernidade a ser esmagados.

Nisto, como em muitos outros aspetos, as primeiras décadas do séc. XX, e sobretudo o período entreguerras, têm a capacidade desconcertante de nos fazer sentir que nada se passou. Vemos o eco deste passado na conspiração da “ideologia de género”, nas discussões (ainda!) em torno da educação sexual nas escolas, e na histeria, particular mas não exclusivamente aguda nas duas costas anglófonas do Atlântico, contra o suposto excesso de direitos das pessoas trans, entre tantos outros infelizes exemplos.

Sabemos que as crises económicas são terreno fértil para bodes expiatórios. No caso das comunidades LGBTI+ ou queer, é notável como a nossa própria existência prévia é posta em causa. Este é um dos efeitos mais claros da falta de conhecimento histórico sobre as dissidências sexuais e de género: a cada novo ciclo de reação conservadora, ressurge a retórica da novidade e da contaminação. Trata-se, evidentemente, de um uso estratégico que se faz valer da ausência de um passado queer no conhecimento público. O que explica esta ausência?

Alguns dos obstáculos à difusão de conhecimento sobre história queer e LGBTI+ são os mesmos que atravessam outras histórias ditas minoritárias, vistas como projetos “identitários” que resvalam a integridade da História com agá grande. Ainda não temos, em Portugal, as obras de referência que nos faltam sobre a história da sexualidade, nem da deficiência, nem da negritude, nem de tantas outras lentes que, longe de enviesar o nosso conhecimento sobre as grandes transformações históricas, políticas e económicas, têm tudo a dizer-nos sobre elas.

Estas lacunas não se devem a uma falta de massa crítica, mas ao facto que a produção e circulação de conhecimento são mediadas por instituições - universidades, museus - que têm uma função fundamentalmente auto-reprodutiva, sustentadas pelas exclusões que justificam a sua existência.

Ainda assim, a academia continua, para quem a ela consegue aceder, a ser o espaço onde há possibilidades de levar a cabo trabalho de investigação de forma intensiva e remunerada, apesar de muitas vezes significar um investimento pessoal desmesurado, sem perspetiva de carreira, e nos torne, para eterno assombro das nossas famílias, menos atraentes no mercado de trabalho. As condições para produzir conhecimento histórico sobre comunidades específicas são as mesmas para qualquer outro tipo de conhecimento: salários, contratos, gabinetes, bibliotecas, centros de investigação, e cursos onde ensinar e capacitar a geração seguinte a melhorar o nosso trabalho.

No caso da história LGBTI+ cabe também pensar na criminalização, na patologização e no estigma que afetam não apenas o acto de pôr tinta no papel mas também a decisão de destruir os pertences de quem morre.

Por outro lado, existem obstáculos particulares ao nível das fontes. Se com os arquivos oficiais que preservam traços da nossa existência - sejam processos da Inquisição, recibos de venda de pessoas escravizadas, tratados de sexologia - estamos habituades a “escovar a história a contrapelo”, como escreveu Walter Benjamin, ao menos eles estão lá (em condições variáveis de preservação e acesso).

Já outros tipos de documentação, particularmente na primeira pessoa, podem ser raros ou inexistentes: fatores como o acesso à escrita e à linguagem, aos meios de produção artísticos e a valorização da própria experiência afetam todas as comunidades marginalizadas. No caso da história queer ou LGBTI+ cabe também pensar, dependendo do período histórico, na criminalização, na patologização e no estigma que afetam não apenas o acto de pôr tinta no papel mas também a decisão de destruir os pertences de quem falece.

Estas dificuldades fazem da história das pessoas e comunidades LGBTI+ ou queer um campo no qual muitas importantes contribuições nascem tipicamente fora das universidades e de forma amadora. Encontrar um lugar no mundo passa, também, por encontrar um lugar no passado. O período clássico serviu, ao longo dos séculos, como prova de que a homossexualidade não é inventada, nem o devaneio louco de uma só pessoa. Noutros casos, esta procura pode ser o trabalho de toda uma vida. Os diários do pioneiro trans Lou Sullivan, nascido em 1951 nos Estados Unidos, são um exemplo especialmente tocante desta relação entre a concepção de si mesmo e a história.

Sullivan escrevia em criança: “eu quero parecer-me ao que sou mas não sei o que é ser uma pessoa como eu sou”. Em adulto, a resposta continua fora do seu alcance por causa de um sistema médico que se recusa a reconhecer um homem trans e homossexual. Não obstante, Sullivan persiste na convicção de que haverá outros como ele, o que o leva a criar algumas das primeiras redes de contato e apoio para pessoas transmasculinas a nível nacional e internacional.

Alguns dos obstáculos à difusão de conhecimento sobre história queer são os mesmos que atravessam outras histórias ditas minoritárias, vistas como projetos “identitários” que resvalam a integridade da História.

Leva-o também à descoberta de um antepassado, Jack Bee Garland, que tal como ele viveu em São Francisco no final do séc. XIX, e sobre quem produziu uma biografia detalhada antes de falecer. A publicação recente dos seus diários foi possível graças à GLBT Historical Society, que ajudou a fundar e onde está depositado o seu arquivo pessoal.

A importância dos arquivos físicos dedicados às comunidades queer e LGBTI+ não pode ser exagerada. Afinal, de que vale guardar os pertences de quem nos deixa se não há onde os depositar? A partir da década de 1970, a par de uma crescente mobilização de diversas vertentes políticas em torno das sexualidades e da identidade de género, surgiram os primeiros arquivos dedicados a estas histórias. Como explica Deborah Edel, uma das fundadoras dos Lesbian Herstory Archives (nascidos em Nova Iorque em 1971), no documentário The Archivettes de Megan Rossman (2018), “sentimos que a história estava a desaparecer tão rápido como se estava a fazer”.

Os LHA talvez sejam o caso mais bem-sucedido de um arquivo que desde a sua criação se mantém totalmente auto-gerido e auto-financiado a partir de doações e trabalho voluntário, preservando e catalogando objetos pessoais e documentação para o seu estudo posterior. Vejo o resultado deste labor, que tem tanto de precário como de mágico, no meu próprio trabalho.

As páginas da revista portuguesa Orbita Gay Macho, editada por uma associação privada para homens de nome GayClub, entre 1982 e 1993, revelam uma frustração constante; sem formação política, querem fazer coisas acontecer e reivindicar espaço sem saber bem como. Na revista relatam como, em 1988, participaram numa iniciativa da ILGA Europa (então ainda, como era corrente, sem o éle no nome): o projeto Iceberg, que se propunha a documentar a discriminação de gays e lésbicas nos vários Estados-membros da União Europeia para pressionar o Parlamento Europeu a tomar medidas de resposta.

Os relatórios enviados para o projeto foram preservados pelo Homodok, o centro de documentação do primeiro departamento dedicado à história da homossexualidade na Europa: os Homostudies da Universidade de Amesterdão, criados em 1978. Entre várias mudanças de casa e de nome, e de fusões com outros arquivos (imagino aqui as parcas folhas de papel numa caixa de cartão a dar as últimas, carregada de mão em mão ao longo dos anos), os relatórios têm hoje casa no arquivo holandês Internationaal Homo/Lesbisch Informatiecentrum en Archief (IHLIA). Este é atualmente o maior arquivo LGBTI+ na Europa, preservando para a história, entre centenas de milhares de títulos, não só a existência do GayClub como a sua colaboração com redes internacionais.

Em Portugal, o único congénere é, por agora, o Centro de Documentação Gonçalo Dinis, da ILGA Portugal. Muitas das pessoas mais velhas com quem falo partilham a ansiedade sobre onde ou a quem confiar os seus espólios pessoais depois da sua morte. Os arquivos comunitários não estão isentos de reproduzir as mesmas desigualdades materiais - e uma certa atomização de interesses - presentes nas nossas comunidades.

Nesse sentido existem arquivos que nascem em resposta a uma dupla (ou tripla) marginalização, como o Digital Transgender Archive, o Arquivo Lésbico Brasileiro, o Archivo de la Memoria Trans na Argentina, e o projeto Haringey Vanguard e a coleção rukus! Federation Limited integrada nos London Metropolitan Archives, ambos dedicados à comunidade LGBTI+ negra no Reino Unido, entre tantos outros.

Também em Portugal se tem feito uso do espaço digital: são exemplos os vídeos que compõem o Arquivo Queer do coletivo Lóbula, o Arquivo Gis da artista e curadora Hilda de Paulo, o projeto A Marcha é Linda e o Arquivo Queer Braga. Estes projetos dão corpo à sede de conhecimento sobre estas várias histórias, mas também à realidade de que a sua preservação nunca dependeu e nunca dependerá das instituições.

Isto não significa, contudo, que o apoio destas não deva ser reivindicado. Pela primeira vez, e com grande variabilidade, a cooptação de (algumas) pautas LGBTI+ é desejável, carimbo de progressismo e respeito pela diversidade. Isto tem-se traduzido em algum interesse pela temática histórica: teve lugar recentemente a conferência “40 Anos de Despenalização da Homossexualidade: História LGBTI+ em Portugal”, com o apoio de vários centros de investigação, e inaugura-se este mês a exposição temporária “Adeus Pátria e Família” no Museu do Aljube, que propõe abordar “as dinâmicas e tensões entre a repressão e as resistências de diversidade sexual e de género durante a ditadura e após a Revolução”.

O uso de “queer” versus “LGBTI+” traduz a tensão entre uma indeterminabilidade do desejo e do género, e as formas historicamente contingentes dentro das quais se consolidam.

São sinais positivos, embora as lições vindas de geografias onde este diálogo com as instituições leva mais tempo nos sugiram manter certos compromissos em mente. Evidentemente, alguns tipos de apoio permitem não apenas dar casa a objetos físicos que nunca a tiveram, ou assegurar condições de preservação especializadas aos que já a tinham, mas também projetar uma maior longevidade e chegar a um público muito maior.

Mas o acesso aos mesmos obriga a participar na lógica meritocrática, bem como, para quem consegue saltar essa barreira, uma perda de controlo sobre os materiais e como estas histórias são contadas. Por exemplo, a nível da catalogação (“Erotismo”, “Homossexualismo”), da escolhas de temas (a eterna fascinação pelos amores proibidos…), e da atomização que pervade projetos comunitários numa escala maior (o trabalho de artistas queer negres que dialoga com o passado colonial não é também história queer?).

Deixei alguns termos por definir, ao longo desta espécie de breve estado da arte, porque creio que a sua polivalência faz parte do trabalho de resgatar as histórias do género e da sexualidade consideradas não-normativas. O uso de “queer” versus “LGBTI+” traduz a tensão entre uma indeterminabilidade do desejo e do género, e as formas historicamente contingentes dentro das quais se consolidam.

Já a “História” será sempre um confronto entre a disciplina e a memória coletiva. Se a segunda se viu obrigada a reclamar um lugar dentro da primeira, esta tem agora a capacidade de contribuir com as ferramentas para que possamos escavar mais fundo. A história da vitória do movimento social já não nos serve, agora que chegámos ao seu futuro e o vemos tão oco de possibilidades. A memória coletiva também é a daquela coisa amorfa chamada “o público”, que ainda tem de ser convencido de que sempre cá estivemos e sempre cá estaremos, ainda que com recortes diferentes.

Essa descrença não é senão a armadura do espanto que continua a causar a ideia de um par papá-mamã andrógines, passados quase cem anos: porque, afinal… Se calhar… Sempre foi possível ser diferente. É esta a ameaça e, simultaneamente, a necessidade de uma história queer. Porque da história das margens resulta também, forçosamente, a história das normas, ao que obrigaram e que sacrifícios as sustentaram — e continuam, e continuarão, a sustentar.