Jornalista com carteira profissional há 11 anos. Antigo membro da direção do Sindicato de Jornalistas.

O que os jornalistas querem do jornalismo

O que quero da minha profissão? Que explique a ideia do que mais se aproxima da realidade ao público, não que seja um mero transmissor de um olhar específico sobre essa realidade. Não sou jornalista de dar cachas. Acredito que o caminho trilhado por um jornalismo acrítico contribui para o desaparecimento do jornalismo como o entendemos: livre.

Nunca pensei que, numa altura em que finalmente posso dispensar o comprovativo do empregador para renovar a carteira, me estivesse a perguntar o que quererá a minha classe profissional do ofício que exerce, mas é 2022 e aqui estamos nós.

Coloco-me esta questão um pouco como se fosse uma criança e estivesse agora a chegar a este mundo, precisando que alguém me explicasse tudo do princípio. O que é que nós, jornalistas, fazemos? Para que é que serve? Quem é que servimos? Tenho as minhas respostas a estas perguntas, mas não foi isso que me trouxe até aqui. O que me fez chegar a este ponto foi o coletivo. Por que lutamos nós, jornalistas portugueses?

O melhor conselho profissional que já recebi foi algo como “sê um bom gajo”. Já foi há muito tempo e não me recordo da formulação exata, o que me dói porque as palavras importam, mas ficou a ideia. É um mote para a vida, que se julga que nem precisava de ser afirmado, mas precisa. Porque ser mau é fácil, por incompetência, negligência ou opção. E assim se deixa de dormir à noite. Já fui mau gajo na vida e na profissão, já fui um gajo mais ou menos e já fui bom gajo com todas as colorações de cinzento que ficam pelo meio. E assim deixei de dormir à noite.

Dependemos de quem nos lê. Contribui aqui.

Nem todas as profissões têm uma interligação desta amplitude à ética e deontologia. As palavras importam, em geral na vida e no jornalismo em particular. Importa, por exemplo, se eu opto começar uma notícia com “Homem mata mulher em Localidade-por-designar” em vez de “Mulher morta por homem em Localidade-por-designar”. Importa se, em vez de trabalhar para valorizar as palavras, eu laborar para as desgastar e lhes tirar o seu significado. Como quando chamamos “última hora” a notícias com dois dias, desmentindo em si o conceito que faz com que essa peça seja transmitida. Ou quando esbatemos as fronteiras entre o jornalismo e o entretenimento, ou o comercial.

Como escreveu Fyodor Dostoievski numa frase que nunca me cansarei de citar: “Somos todos responsáveis por tudo e perante todos, e eu mais do que os outros”.

O que é que nós, jornalistas, queremos do jornalismo? Em 2022, quando há 5.353 jornalistas com carteira em Portugal, o que é que pretendemos da nossa profissão? Antes de mais, porquê sequer perguntar isto? E quantos mais alunos de jornalismo, a estudar nas dezenas de cursos existentes hoje, se colocam esta questão?

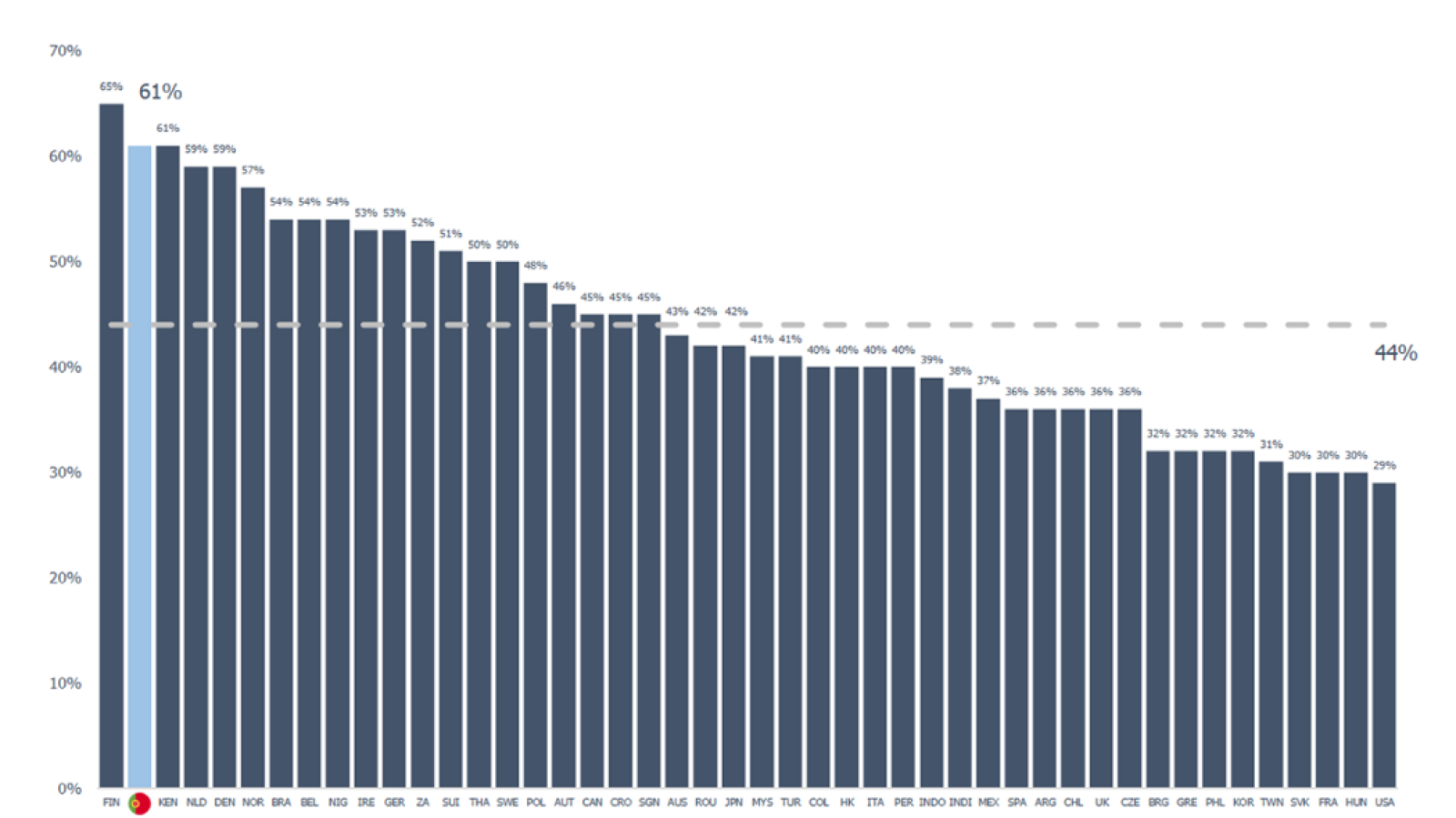

No mesmo país onde proliferam as “declarações sem direito a perguntas”, as “fontes” não identificadas para o propagar opiniões como factos, onde os jornalistas são ameaçados e agredidos, a nosa confiança no jornalismo so é ultrapassada pela dos finlandeses.

Em relação a estes, temos uma ideia do que pensam graças a um inquérito feito entre 2020 e 2021. Dois terços (66%) dos estudantes de jornalismo inquiridos disseram concordar totalmente com a afirmação de que tinham escolhido aquele curso por quererem seguir uma carreira profissional na comunicação social/jornalismo. Perto dessa percentagem (61,1%) disseram também concordar totalmente com a ideia de que a escolha foi por uma questão de desenvolvimento “pessoal e social” e por o curso oferecer “um programa interessante”.

Já quanto ao papel do jornalista, elenco aqui as opções que mereceram maior número de concordância total nesse mesmo inquérito, por ordem decrescente: “Comunicar informações emitidas pelas autoridades públicas”, “Informar sobre os eventos políticos e as suas consequências”, “informar os consumidores”, “dar voz aos grupos mais frágeis da sociedade”, “estimular a tolerância e o entendimento”, “defender causas importantes” e “expor o público a novas ideias e novas linhas de pensamento”. De notar que mais de metade dos inquiridos reconheceu com algum nível de improbabilidade o alcance de um primeiro emprego no jornalismo e de condições de trabalho dignas, o que só não faz mais sentido por não ser uma percentagem maior.

Ser jornalista em Portugal mantém aquele brilho que está ligado a ser uma pessoa com acesso a quem é importante e/ou conhecido. Isso não desapareceu. A cada vez maior precariedade, invisível para quem consome notícias, não impede que essa parte do trabalho se mantenha. E por se manter, há uma altivez ligada ao nosso papel na sociedade, no sentido romântico do jornalista como gatekeeper de outra era. Um mito, mas adiante.

Além disso, temos um chefe de Estado que aparenta preocupação com as circunstâncias do meio. Um primeiro-ministro que também enaltece as qualidades do jornalismo. No mesmo país onde proliferam as “declarações sem direito a perguntas”, as “fontes” não identificadas para assuntos corriqueiros ou para o propagar de opiniões como factos, onde os jornalistas são ameaçados, até agredidos, e os seus carros vandalizados. Onde as redações encolhem e as condições de trabalho apodrecem.

Ao mesmo tempo, a confiança nas notícias em Portugal só é batida pela Finlândia:

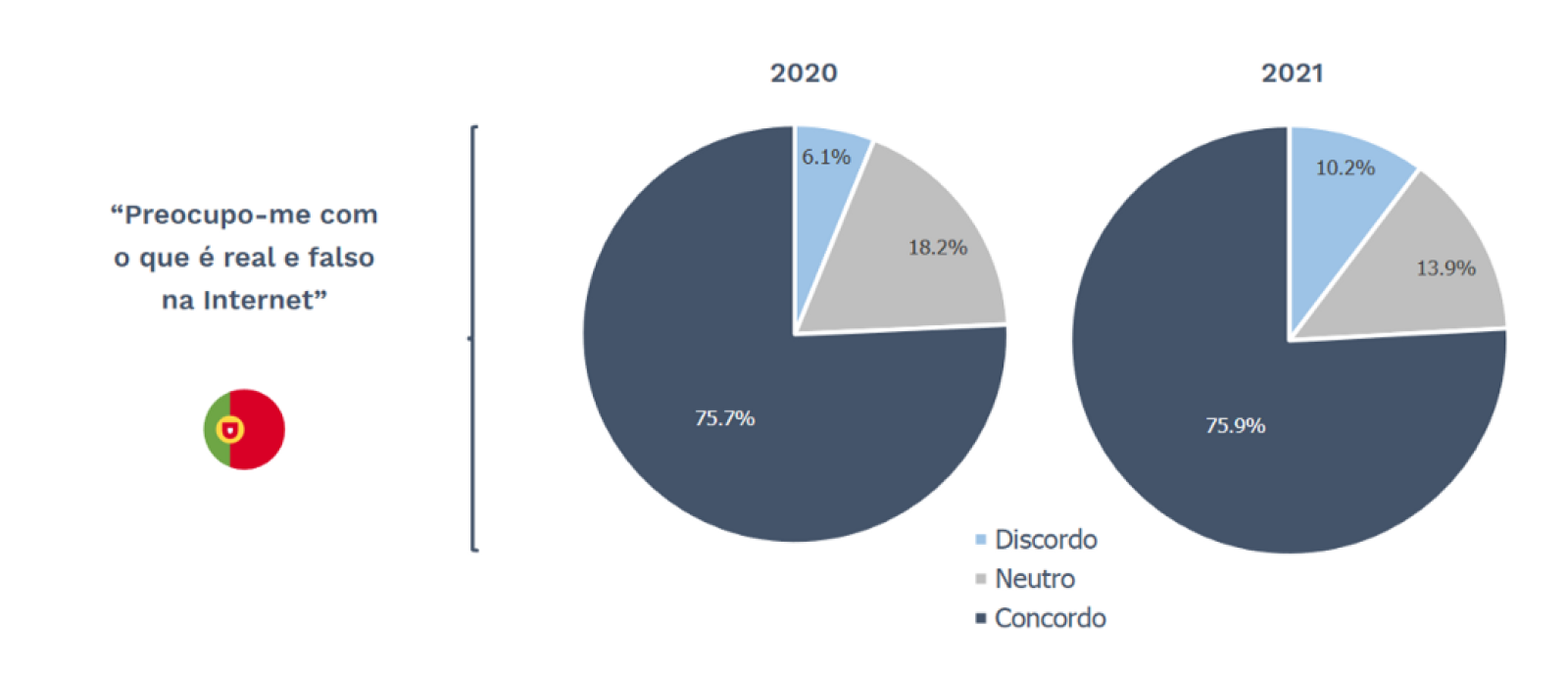

E somos dos mais preocupados com o que é verdadeiro e o que é falso:

Teria todo o gosto em ter 5.353 respostas à pergunta “o que é que queres do jornalismo?”. No entanto, penso que devíamos estar a debater esta questão em conjunto para trilhar um caminho comum. Não em termos de conteúdo, mas de forma. E gostava que tivéssemos um novo congresso para ver este assunto discutido, sem esperar 18 anos, como aconteceu com o último.

Acima de tudo, a pergunta assalta-me porque acredito que estamos perante uma encruzilhada. Há um jornalismo que acredita em dar dois lados de uma moeda a um leitor/ouvinte/espectador e deixá-lo tomar a sua decisão. Como se aprendeu na escola. Já assisti a raciocínios que indicavam que bastava ouvir uma parte e o seu contrário e pronto, trabalho feito, siga para a próxima, mesmo perante a perspetiva mais obscena ou absurda. Mesmo sabendo que nenhum assunto se limita a duas únicas visões ou lados. Por outro lado, sabemos hoje que, num terreno minado, essa posição pode contribuir para corroer um sistema de valores e factos, sejam políticos ou científicos, por exemplo. Podem ser outros.

A versão simples do argumento contra esta perspetiva é a seguinte: se pusermos na mesma balança uma verdade e uma mentira como equivalentes, estaremos a legitimar ambas da mesma maneira e a servir isso a quem recebe a mensagem – é um falso contraditório. Nada disto é novo. É a velha historieta do “se está a chover não te compete ir perguntar a duas pessoas se está a chover, mas meter a cabeça de fora da janela”. O que é novo é a capacidade de disseminação de informação e desinformação, o que significa que o desafio que enfrentamos merece que nos debrucemos sobre a forma como o nosso trabalho pode ser usado contra nós.

Assim, a abordagem da dita “neutralidade” ou “objetividade” pode contribuir para o degradar do espaço público, pelas razões que mencionei antes. Não tem a ver com serem conceitos “ultrapassados”. Tem a ver com serem conceitos que são objetivos a alcançar, na plena consciência de que é impossível. Não sei bem como conciliar estas duas perspetivas dentro de uma redação, mas sei que esta deve ser um espaço de debate constante tendo em vista a melhoria e o crescimento.

Somos jornalistas num país ao qual (quase) tudo o que já aconteceu lá fora vai acontecer cá, mas mais tarde. Temos a vantagem — como sempre tivemos (basta passar os olhos pelos jornais de outrora) — de conseguir antecipar essas movimentações. Se nada fazemos para prevenir os malefícios ou os efeitos negativos, então a história é outra.

Não somos — ou não devemos ser — pés de microfone, mas muitas vezes é o que somos, o que acaba por fazer com que o nosso contributo para a discussão pública seja negativo, menos ainda que nulo. Porque não fazemos o que nos compete: contextualizar, explicar, mostrar que o que foi dito, se tiver mesmo de ser transmitido, pode estar errado e porquê.

Os jornalistas não devem ser pés de microfone, mas muitas vezes é o que somos, o que acaba por fazer com que o nosso contributo para a discussão pública seja negativo, menos ainda que nulo.

Ou seja, estamos a dar a legitimidade de uma marca credível (a do jornalismo) a declarações a seco de outrem, sejam políticos, desportistas, empresários ou o que seja – é o dito “jornalismo declaratório”. De notar que, em 2017, a classe reunida em congresso aprovou, por maioria, o boicote às declarações “sem direito” a perguntas e o resultado é o que se vê de forma recorrente.

Em poucas outras profissões as palavras importam tanto como na nossa. O nosso trabalho consiste em escolher umas em detrimento de outras. Sejam da nossa autoria ou de outros. Tudo em nós é uma edição da realidade. Ao fazermos as nossas escolhas, estamos também a fazer escolhas pelo futuro que queremos.

O que quero eu da minha profissão? Que explique a ideia do que mais se aproxima da realidade ao público, não que seja um mero transmissor de um olhar específico sobre essa realidade. Não sou jornalista de dar cachas, nem nunca fui. Talvez isso faça de mim automaticamente mau profissional. Sou um jornalista que gosta de pensar que consegue explicar o mundo a quem o lê. Que o contextualiza. É isso que espero de quem leio e que aceito que quem me lê espere de mim.

O que quero da profissão é que contribua para o fortalecimento de um sistema político plural, pacífico e compreensivo do outro. Não que seja uma das rodas da engrenagem que está a desgastar a democracia.

Acredito profundamente que o caminho trilhado por um jornalismo acrítico e pouco pensante, nas primeiras décadas de um século que se adivinha atribulado, contribui para o desaparecimento da democracia e, como tal, do jornalismo como o entendemos: livre. E a classe devia estar a discutir o que fazer neste cenário. Há uma expansão crescente do autoritarismo e das suas muitas derivas em países tidos como democráticos – olhe-se para a Polónia e para a Húngria, onde o jornalismo livre já desapareceu ou está prestes a desaparecer. O jornalismo tem de escolher: é um defensor do sistema que lhe permite existir ou pretende manter-se como observador neutro da sua própria extinção?

Algumas ideias do que poderia ser feito em concreto, que não são mais do que chover no molhado de algumas moções do congresso de 2017:

- Instar o Sindicato dos Jornalistas a organizar novo congresso quanto antes. Não podemos, de modo algum, esperar novos 18 anos por outro.

- Exigir mais e melhor da CCPJ, que acaba de propor uma alteração à Lei de Imprensa sem ter os jornalistas como tidos nem achados. Se vamos meter-nos nessa roleta que será a alteração da Lei de Imprensa, por que não propor, por exemplo, um período de nojo entre a transição da assessoria para o jornalismo? Dois anos, no mínimo. Já chega das portas giratórias no meio.

- Unirmo-nos num esforço para banir as fontes não identificadas do panorama mediático, salvo as exceções merecedoras de tal. Na maioria dos casos, trata-se de pessoas que simplesmente não querem dar a cara. Não por medo, mas porque é mais confortável assim e, com sorte, ainda passa uma opinião sob o manto do anonimato. Isto é inaceitável e mina o trabalho que fazemos.

- Fazer valer a moção aprovada em congresso e não voltar a pôr pé numa declaração de viva voz em que o interveniente não responda a perguntas.