Alice ou o carácter incansável das mães

As lutas não começam nem terminam com funerais, petições, manifestações, partilhas nas redes sociais e sim muito antes, muito depois. A história de Danijoy ainda está por explicar. Alice é uma mãe que não se cansa de lutar, enquanto chora a morte do filho.

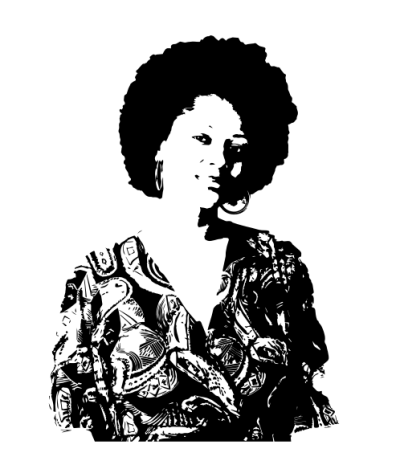

A pessoa mais extraordinária que conheci em 2021 chama-se Alice. Alice tem sido um nome popular na última leva de bebés dos meus amigos e, até ver, parece o nome de pessoas fortes e boas. Sei que estão a ser educadas e amadas nesse sentido. Alice dos Santos — a mulher Alice —, negra, matriarca, trabalhadora é, entre tantas outras coisas, mãe de Danijoy Pontes.

Quando pesquiso Danijoy no Google, ou mesmo ao escrever este texto, aparece “Danijay” como alternativa correcta, como se eu estivesse a escrever mal e não quem inseriu este nome sem cuidar dele. Os pretos e os seus nomes complicados, não é? Quem vê correctores não vê corações; já o algoritmo é muito mais intencional. Mas quem viu o coração de Danijoy, ou Dani ou apenas Joy, como a mãe lhe chama tantas vezes, mais do que ela? Quem conhece um filho mais do que a mãe que partilhou com ele a força vital que ia de um coração ao outro durante meses? Demorei meses para conseguir escrever este texto, porque a dureza e a delicadeza em Alice não permitem leviandade, pelo contrário exigem respeito.

“O meu filho ligava-me todos os dias às 8h. Nesse dia ligou às 8h45. Conversámos bastante. Ele disse... 'Mãe, estive na solitária e não queriam que eu saísse hoje. Mãe, querem que eu entre na solitária de novo.'” John Berger explica: "A sobrevivência depende com frequência da solidariedade entre os companheiros de prisão. As autoridades sabem-no — daí o seu recurso à solitária, quer através do isolamento físico, quer através da desinformação, por meio da qual as vidas individuais são isoladas da história, de um legado, da terra e, acima de tudo, de um futuro comum".

Berger explicou-me muita coisa, como a importância de qualquer vislumbre de natureza para uma pessoa encarcerada, como as autoridades governamentais, independentemente das suas cores políticas são carcereiras, a sua obsessão pela identidade e pelo anonimato, o modo como o ciberespaço sustenta este sistema, a forma como confundem, dividem e debilitam.

Ela continua, a sala silenciosa entre fungos e soluços. “Na terça-feira falámos bastante. Pediu sapatilhas, meias, camisolas de manga comprida, bolos. Brinquei com ele, disse, olha bem tantas coisas que me pedes. Ele respondeu que, quando saísse da prisão, iria trabalhar e ajudar-me a comprar casa, iria para a faculdade. Disse que íamos ser felizes. A chamada caiu e ele voltou a ligar. Depois não conseguimos continuar. No dia seguinte ele não ligou e eu estranhei. Fiz um pedido para que ele passasse o Natal em casa, a advogada disse que ia tentar. Quando vi o número da cadeia atendi satisfeita. Estou, meu amor?”

Do outro lado, alguém disse: "Não é o teu amor". Perguntei o que se passava. Se o pedido foi aceite, se o meu filho ia sair da cadeia, se eram boas notícias.” Não. Outra coisa. A cada opção, a mesma resposta. “O que aconteceu? Atacaram o meu filho? Está doente? No hospital?” Não. Outra coisa. “'O seu Dani faleceu.' Contaram-me assim, por telefone, friamente, sem preparação. Choveu nesse dia, o chão alagado. Eu caí numa poça de água e acordei na ambulância. É um saco de açúcar que cai dentro da areia, é essa a sensação. É uma dor tal que não sabemos se choramos ou gritamos. Se eu fosse uma pessoa doente, o meu coração teria sucumbido. Mas não vou sucumbir, porque eu prometi ao meu filho.”

"A minha raiva assusta-me, o meu medo assusta-me e, algures no meio deles, existe também um sentimento de vergonha. Porque é que estou tão furiosa e tão assustada? Tenho medo de me deitar e de acordar; medo do amanhã e de todos os amanhãs que se seguirão. [...] Como é possível o mundo continuar em movimento, a inspirar e expirar, inalterado, enquanto na minha alma se instalou uma dispersão permanente?"

Estive com Alice na Casa do Brasil em Lisboa; na Casa do Capitão; na rua, ela de megafone na mão e a multidão em uníssono, em frente ao Estabelecimento Prisional onde o seu filho perdeu a vida; no Not a Museum; no Museu do Aljube, sempre apoiada pelo SOS Racismo e outros movimentos. Vi e ouvi esta mulher a quem a vida tornou uma activista forçada, contar a história do seu filho, vez após vez. Não houve um dia em que não lhe visse a dada altura um mínimo sorriso, independentemente do quão violento é repetir a história mais dolorosa que um pai ou mãe pode contar. Não vou discorrer em demasia sobre o que aconteceu. Há notícias e artigos e declarações e vídeos da família suficientes para quem quiser pensar e preferencialmente agir sobre o assunto. Há muitas formas de ajudar. Escrevo porque me conectei com este ser humano incrível. Escrevo porque sei que não sou a única. Escrevo para não me esquecer. Esquecemos sempre demasiado rápido.

As lutas não começam nem terminam com funerais, petições, manifestações, partilhas nas redes sociais e sim muito antes, muito depois.

Pela cidade ainda encontro por vezes o cartaz feito para a vigília e protesto frente à prisão. Já escrevi isto antes? São muitas vidas perdidas, muitos cartazes. Este, em particular, mostra um rapaz bonito, jovem e saudável. O mesmo rapaz a quem davam comprimidos de cor azul, rosa e branca sem identificação, para problemas de saúde que ele não sabia que tinha e que as análises exigidas pelo tribunal a dada altura mostraram que não tinha. Comprimidos que o deixavam letárgico, dormente, pouco comunicativo, irreconhecível, como diria a advogada a Alice. Alice Santos partilhou as várias vezes que a impediram de falar e ver o filho.

“Uma vez fui visitá-lo fardada. Implicaram com o cinto, tirei, mas fui impedida de entrar porque não podia segurar as calças largas com as mãos. Ameaçaram que ficaria seis meses sem ver o meu filho se continuasse a reclamar. Não me deixavam vê-lo, diziam que apenas podia deixar as coisas que trouxera. Marcámos várias vezes e havia sempre uma desculpa. Vi o meu filho no dia do julgamento e depois nunca mais o vi até ele morrer. Nunca explicaram porque é que ele foi para a solitária, ele disse que não sabia o que tinha feito. Estava deitado na cama quando o mandaram para lá. Na cadeia dentro da cadeia. O meu filho morreu desesperado, mas não foram os colegas que o mataram, foram os guardas. Não morreu na sua ala. Eu sei que se ouviram muitos passos na cela dele nessa madrugada, como quem carrega um corpo de volta. Quem faz uma autópsia com a roupa ainda vestida? A roupa do meu filho cheia de sangue.”

Esta é a mulher a quem os guardas disseram que o filho tivera uma morte muito bonita, pois morrera com uma mão no peito, chinelos arrumados, televisão desligada. Uma morte que os próprios gostariam de ter tido. Uma morte limpa e arrumada, mas havia sangue e marcas nos lábios e na cabeça do meu filho.”

Nas suas Notas sobre o Luto, Chimamanda Ngozi Adichie escreve, que "o luto é uma forma cruel de aprendizagem. Aprendemos que a dor de perder alguém pode ser muito dura, cheia de raiva. [...] Aprendemos que uma grande parte do luto se prende com a linguagem, com o fracasso da linguagem e a busca de linguagem". Alice conta que falava com Danijoy numa língua secreta, primeiro. A dor não tem fim e a justiça, bem... ainda Cláudia Simões e a família de Giovani esperam por ela e já saem notícias sobre a morte de Miguel Casteiro no estabelecimento prisional de Alcoentre. Os contornos são sempre de violência, de solidão, de isolamento, de autópsias dúbias a que as famílias não têm acesso.

É preciso cuidar da saúde mental de quem está dentro e fora das prisões. Para quem tem um familiar lá dentro, não existe um fora, segundo Berger: "A prisão é agora tão vasta como o planeta, as zonas que lhe estão atribuídas variam e podem ser designadas como local de trabalho, campo de refugiados, centro comercial, periferia, gueto, prédio de escritórios, favela, subúrbio. O essencial é que as pessoas encarceradas nestas zonas são companheiras de prisão".

É preciso continuar, é preciso votar. É preciso não abandonar, não largar a mão de Cláudia, de Alice e de tantas outras pessoas. “Fui fazer limpezas com ele às costas, dormi ao lado deles no chão, no hospital, quando o meu outro filho estava doente. Fiz tudo pelos meus filhos. Vim para este país para dar um futuro aos meus filhos e um dia voltar para a minha terra, no final dos meus dias. Eles destruíram o meu fruto, tudo aquilo pelo que lutei. Não colhi o meu fruto, eles destruíram esse futuro. Saía do hospital e ia trabalhar nos correios, chegava a casa e cuidava da comida e eles ajudavam-se com os trabalhos de casa, eu trabalhava nas folgas, fazia limpezas em empresas e casas para que nada lhes faltasse. Eu sei que o meu filho se deixou levar por más influências, eu sei que ele errou. No grupo diziam que não era corajoso e não podia pertencer sem provar o que valia. Sempre a ser testado. Isto aconteceu em Julho e ele foi preso em Agosto. Os amigos cada um num país diferente e ele na cadeia. Foi a sua primeira e única infracção, roubar um telemóvel. Ficou onze meses em prisão preventiva, o que não é normal. A injustiça começou aí. O meu filho tinha propostas de trabalho, tinha estudos, residência fixa, não tinha antecedentes. Não o deixaram ficar em casa com a pulseira, mas nem era um crime qualificado, não havia agravantes que justificassem a pulseira; disseram que a minha casa não reunia condições para isso.”

Foi aqui que o sistema começou a falhar, e nunca mais parou. “Sempre que eu lhe levava roupas (ele gostava muito de roupas brancas) ou calçado, e os colegas lhos tiravam, havia confusão, escondiam sempre o meu filho. Uma vez foi atacado e levou catorze pontos. Não me deixaram vê-lo. Comecei a gritar lá fora, diziam que não era dia de visita. Mas eu respondia que, se o meu filho está guardado aqui dentro, é para que vocês cuidem dele.”

Volto a Adichie: "O luto não é diáfano; é substancial, opressivo, uma coisa opaca. O peso é mais intenso de manhã, após o sono: um coração de chumbo, uma realidade obstinada que se recusa a sair do lugar". Entre psicólogos que começam a chorar quando ela fala, colocando-a a ela nesse papel invertido, programas de televisão onde a sua participação é cortada, onde a deixam à espera sem água numa sala de arrumos, em tratamento diferenciado (de outras mães cujos filhos, brancos, faleceram no mesmo dia, também em circunstâncias estranhas) advogados que não atendem o telefone ou que cobram valores diferentes dos combinados, entre entidades patronais que ameaçam o despedimento, custas de tribunal, e tudo o mais que parece acontecer-lhe, como fica o tempo para o luto, para a luta, para si, para a família, como ficam as contas e problemas de saúde que se acumulam, como aguentar, como sobreviver e como ainda celebrar a vida?

“Falávamos o nosso dialecto, porque os guardas estavam sempre a ler os lábios, a ouvir o que dizíamos. Ele dizia, 'Mãe tira-me daqui'. Eu respondia em dialecto, até que vieram perguntar que língua era essa e também o proibiram. Ele contou que sofria abusos. O guarda então exigia que ele voltasse a pôr a máscara, para que não pudesse falar. Criámos um código secreto por gestos, para que ele me dissesse disfarçadamente quando havia alguma coisa errada. Mas até isso eles controlavam. Ele pediu muito que eu fosse ter com ele, apenas dizia que queria, que precisava que eu o visse. Não contou por telefone, mas eu sabia.” Como bem escreve John Berger: "os prisioneiros encontraram sempre meios para comunicar entre si".

Em Entretanto, Berger faz listas de "pequenas dádivas, exemplos de coragem, uma simples rosa na cozinha onde não há comida suficiente, dores indeléveis, o carácter incansável das mães, o riso, a entreajuda, o silêncio, uma sempre dilatada resistência, o sacrifício voluntário, outra vez o riso..." Estas listas recordam-me as que Alice faz das pequenas e grandes alegrias que levava ao filho.

Muita da nossa força africana vem de conseguirmos rir nos piores momentos, uma estratégia de sobrevivência registada em poesia por Paul Lawrence Dunbar e Maya Angelou. Mas a sua maneira de viver, a das mães, é só o que nós conhecemos, é só o que nos foi ensinado e dado a viver. A história de Alice, com tudo o que a ela pertence e a distingue, a sua história de luta laboral, de sacrifício, de resistência, é de certa forma a de todas as mães africanas, essas grandes professoras.

Mães que perdem trabalhos quando estão de luto ou baixa, a quem alguém diz “Preta não te queremos aqui”. Mães que têm de escolher entre a dignidade face ao racismo e pôr a comida na mesa. De tanto que me ficou de Alice, guardo com mais cuidado ainda a sua busca pela verdade e coragem. Guardo esperança, a mesma que Alice tem em todos e todas que a ouviram e conheceram a sua história, para que ela não se repita. O carácter incansável de Alice. Alice, essa rosa na cozinha onde até nos esquecemos de que não há pão. Alice, essa montanha como ouvi Mamadou Ba, também ele pai, chamar-lhe. Alice. “Converso muito com o meu filho. Há momentos em que eu choro bastante. Mas decidi que agora não choro mais, porque as lágrimas vão-me fechar os olhos e eu preciso de ter os olhos abertos para descobrir a verdade.”

A autora escreve segundo o antigo acordo ortográfico.